ふだん「組織変え」的仕事をしており、現象をどう見たらいいのかという点で悩むことが多いです。

問題のありかを洗い出すためにインタビューという方法を用いることもありますが、その「非効率的さ」にまじで疲れることもしばしばです。これは、もっと効率的な定量的調査(行動科学的な?)で置き換えることができるんじゃないかとか、この定性的成果物をあつめたからどうしたというのか?といった疑問をもちながら行動していることもあります。

佐藤郁哉『フィールドワーク』を読み、エスノグラフィーという態度(私の中で乱暴に定量的=サーベイ、定性的=エスノグラフィーと整理)が、じつはかなりそういった疑問に対するヒントになっているということを知りました。

とりあえず、生きている人間と文化の姿をリアルに再現するにあたって、非効率であることはエスノグラフィー的には基本なんであきらめろ、というのは深く理解できました。これからは意味を理解して行動できそうです。

「仮説」に対する態度がかなり深かったです。仮説と聞くと、私はつい①実証主義(ポパー)の矛盾点、論理実証主義の矛盾点とか、つい科学哲学の出口なき議論に入っていこうとしたり、②仮説検証的アプローチとエスノグラフィー的アプローチというのをなんとなく、対比的に見ており、その現場に仮説をもたない裸の自分で入っていく、そして得たものを、ありのままに書き残していくのがエスノグラフィーであり、その表現はいきおい文学的とならざるを得ず、なんていうか、今福龍太みたいな「飛んだ」文章になるのだ…と考えたりしてしまいます。そのため、エンジニア出身の方々がさっくり「仮説!検証!」と言っているのを耳にすると、本当にそうなのか…と。

しかし、「仮説」というものを佐藤が言うように“経験的な事象を科学的に説明もしくは予測するために定式化された未検証の命題”というのよりも柔らかく、“既にある程度分かっていることを土台(根拠)にして、まだよくわかっていないことについて実際に調べてみて明らかにするための見通し”と考えてみたら、まあ普段から、そいうことはしているのであり、佐藤氏がフィールドワークにもじっさいは仮説検証的アプローチが含まれていると述べるのは矛盾ではないと納得しました。一般的にサーベイ的なものですら「明確に打ち立てた仮説を数回の実験ではっきり白黒つけて検証する」というプロセスがふまれてるとは限らないし、複雑な事象が絡んでいるフィールドにおいてはなお、まえに読んだマーケティングの神話の感想のごとく、「何回もやれ」という姿勢が大切になるというのは、すごく納得です。

観察者の技量が重要というのも響きました。インタビューして、聞いたことをありのままに書いてい(るように見せ)ながら、それが調査の見通しに対して重みを持った発言となるのかは、フィールドワーカー自身の「物語り」がきちんと成功しているかにかかっているとのこと。その物語りでは、きっと調査対象のある発言・行為が埋めこまれている文脈全体が示され、そのもとにその発言の意味を論じられているイメージだろう。

そういえば大学の時、心理学の学生がよく概論の授業の後に来て、全員対象のアンケートを配っていました。文化人類学のともだちは、東北の牛飼いのところに住みこんで調査、いまはタンザニアの遊牧民のところにいます。学生の時、なんとなく触れ合っていたこうした学問が、今になって大いに意味あるというか、なんか全員でどうやったらいいのかねーと言ってとりあえずワンショット・サーベイやってみたけどで結局あんま役に立たないみたいなモヤモヤを繰り返さないためにも、こういう視座を共有して進めていくことが大切だと他の人を説得できそうな気になれたのは収穫です。

じつは自分たちが手前味噌でやってきた手法のなかにも光る物がある(たとえばフィールドノーツ)ということが佐藤氏の説明で理解できたので、これも良かったです。

『組織と経営について知るための実践フィールドワーク入門 』というような本も出されているとのことで、きっと企業変革コンサルタント的な仕事をしている人は上で言ってるようなことに既に気づいており、したがってこんな本が欲されるのでしょうね。ぼくはでも、『暴走族のエスノグラフィー』が読みたいです。調査対象は京都の元ヤンで、これは読むしかないです。

なにより、未知の現象に挑んでいくwktk感を喚起してくれるという意味で、「沢木耕太郎」「石川直樹」「今福龍太」…そこに「佐藤郁哉」も加わったのが、うれしいです。

以上です

2011-09-18

2011-08-20

千宗屋『茶 利久と今をつなぐ』をよんだ

武者小路千家家元の千宋屋の『茶 利休と今をつなぐ』

て本を読みました。現代美術も詳しい氏ですが平易な語り口でお茶とは?を解説してくれており、非常に面白かったです。

一番ぐっときた点:

氏の黄金の茶室はいいと思うという考え; 利休いうところの詫びとは、仏の御心に対して身分相応のやりかたで、いまできる全力の仕方で敬意を表するが、それをどんなに極めてもどうしても物理的に限りあることへの「すいません」という気持ちの事であるらしい。てことは貧乏ならびんぼうなりの、金持ちならかねもちなりの敬意の表しかたと、詫びがある。

じっさい、質素スタイルで一時代を築いた利久の孫の宗旦は、ある大名がわざわざ質素な食事を用いた茶会を催したとき、必要以上にやつして見せれば詫びだとかんがえるのは、分かってないです。と批判したという。

それで黄金の茶室に立ち返ると、これは天下人の秀吉がスーパー全力をつくした、彼なりの詫びの表現だと分かる。

さらに古代に目を向ければ、仏の力に光をあたえるため、経典を金文字で書いたり、仏像を金にしたり、その周囲を様々な装飾するのは普通にやられてきたことです。それは、単に権力誇示ではなく、仏の御心のすごさを具象化するための行為であり、信仰の深さを示すための行為であったわけで、そう考えると、黄金の茶室=俗悪とは全く言えないのです。

禅的なやつと琳派的なきらびやかなやつ、どちらも日本にはあるわけで…。とか、ぜんぶ金の部屋ってそのハードコアなミニマル感が逆にすごくねー?という思いから、黄金の茶室が好きな私にとってはかなりぐっときました。

おすすめの本です。

以下はメモです。

-------------------

お茶の歴史

渡来人とか、空海の時代に始めてお茶とふれあった。

栄西が佐賀にお茶を伝え、さらに宇治とか醍醐とかにお茶栽培する場所ができた(寺は密教系に伝えられた)

鎌倉時代には、闘茶というテイスティングと賭博を一緒にしたものが武士の間でたいへん流行した。

その頃中国はモンゴル人に支配され、漢族の僧が日本に避難してきた。そのせいで彼らのお茶飲む習慣も一緒に伝来した。

それは、彼らのお宝(唐物)で部屋を飾ってお茶飲むスタイル。それがかっこいいとされた。

室町になるとそのスタイに歴代将軍が金突っ込んだ。お宝を飾る為に書院造り(床の間、違い棚とか)が生まれた。

応仁の乱で京都は灰燼に帰し、そっからうまれた厭世観や、あるもんでやるしかないという流れで、国産の道具、狭い茶室ていうミニマリズム的流れが生まれてきた。

それの萌芽が、足利義政のどうじんさい。

京都が荒れてた頃、堺が力つけて茶も担った。その中に商人かつ僧籍もつ千利休もいた。ここで初めてお茶と禅宗が結びつく。

プライベートなビジネス社交クラブとしてお茶を使う方向性。

その後織田信長が上洛し、お茶をやる権利を許可制にする。成り上がりで文化的なものが薄い武士が、文化的な部分をとりこもうとした。武士はすべからくお茶をやるものであり、その許可をくだし統括するのは俺、信長。

かつ鉄砲の供給源である堺とのパイプもつなげたかった。

茶事を行う茶頭として利休など

三人を迎えた。利久の美的価値観が、国家によって担保されている状態。器が国ひとつと同じ価値をもつ。

唐物ではなく、漁師の魚いれるびくを道具にしてしまうという価値の転換(デュシャン的な)。

唐物を見ながらお茶をのむ会、ていどのものを、ミニマルかつディープコミュニケーションの手段としてのお茶、お茶を変化させた。そのため茶道具、飾られるものも、抽象性が高くなった。

その後、利休が切腹させられたのち再興を許されたとき、千家は自らを3つ(表、裏、武者小路)にわけた。これはリスクヘッジのため。しかし将来的なブランド価値の低下も防ぐため、3つより増やすことも同時に禁止した。

明治期になると、大名という数寄者パトロンいなくなった。生き残りのため、裏千家はお茶教室体系を全国に張り巡らす方針転換。お茶が女性が身につけるべき作法であるというマスマーケティングに成功。

一方、三井、野村、原三渓など明治の大富豪があらたな数寄者としてお茶をバックアップ。

茶碗を回すのは、相手が見せてくれた茶碗のベスポジに口を当てるのを避けるためと言われるがそれは近代以降にできた話しで、それ以前に実利的な理由があった(角度的にすすいだお湯を捨てるだけで飲み口が現れ、水か少なくてすむ)。つまり、もてなされがわの心遣い。

お茶の作法の動きを合理性だけでは説明できないがしかし、型には意味がある。ジャズのスタンダードに深い意味があるのとおなじで。文化的(従順と逸脱に意味がうまれる)な意味で、また型に従う事によって精神的に深くなる意味もある。

て本を読みました。現代美術も詳しい氏ですが平易な語り口でお茶とは?を解説してくれており、非常に面白かったです。

一番ぐっときた点:

氏の黄金の茶室はいいと思うという考え; 利休いうところの詫びとは、仏の御心に対して身分相応のやりかたで、いまできる全力の仕方で敬意を表するが、それをどんなに極めてもどうしても物理的に限りあることへの「すいません」という気持ちの事であるらしい。てことは貧乏ならびんぼうなりの、金持ちならかねもちなりの敬意の表しかたと、詫びがある。

じっさい、質素スタイルで一時代を築いた利久の孫の宗旦は、ある大名がわざわざ質素な食事を用いた茶会を催したとき、必要以上にやつして見せれば詫びだとかんがえるのは、分かってないです。と批判したという。

それで黄金の茶室に立ち返ると、これは天下人の秀吉がスーパー全力をつくした、彼なりの詫びの表現だと分かる。

さらに古代に目を向ければ、仏の力に光をあたえるため、経典を金文字で書いたり、仏像を金にしたり、その周囲を様々な装飾するのは普通にやられてきたことです。それは、単に権力誇示ではなく、仏の御心のすごさを具象化するための行為であり、信仰の深さを示すための行為であったわけで、そう考えると、黄金の茶室=俗悪とは全く言えないのです。

禅的なやつと琳派的なきらびやかなやつ、どちらも日本にはあるわけで…。とか、ぜんぶ金の部屋ってそのハードコアなミニマル感が逆にすごくねー?という思いから、黄金の茶室が好きな私にとってはかなりぐっときました。

おすすめの本です。

以下はメモです。

-------------------

お茶の歴史

渡来人とか、空海の時代に始めてお茶とふれあった。

栄西が佐賀にお茶を伝え、さらに宇治とか醍醐とかにお茶栽培する場所ができた(寺は密教系に伝えられた)

鎌倉時代には、闘茶というテイスティングと賭博を一緒にしたものが武士の間でたいへん流行した。

その頃中国はモンゴル人に支配され、漢族の僧が日本に避難してきた。そのせいで彼らのお茶飲む習慣も一緒に伝来した。

それは、彼らのお宝(唐物)で部屋を飾ってお茶飲むスタイル。それがかっこいいとされた。

室町になるとそのスタイに歴代将軍が金突っ込んだ。お宝を飾る為に書院造り(床の間、違い棚とか)が生まれた。

応仁の乱で京都は灰燼に帰し、そっからうまれた厭世観や、あるもんでやるしかないという流れで、国産の道具、狭い茶室ていうミニマリズム的流れが生まれてきた。

それの萌芽が、足利義政のどうじんさい。

京都が荒れてた頃、堺が力つけて茶も担った。その中に商人かつ僧籍もつ千利休もいた。ここで初めてお茶と禅宗が結びつく。

プライベートなビジネス社交クラブとしてお茶を使う方向性。

その後織田信長が上洛し、お茶をやる権利を許可制にする。成り上がりで文化的なものが薄い武士が、文化的な部分をとりこもうとした。武士はすべからくお茶をやるものであり、その許可をくだし統括するのは俺、信長。

かつ鉄砲の供給源である堺とのパイプもつなげたかった。

茶事を行う茶頭として利休など

三人を迎えた。利久の美的価値観が、国家によって担保されている状態。器が国ひとつと同じ価値をもつ。

唐物ではなく、漁師の魚いれるびくを道具にしてしまうという価値の転換(デュシャン的な)。

唐物を見ながらお茶をのむ会、ていどのものを、ミニマルかつディープコミュニケーションの手段としてのお茶、お茶を変化させた。そのため茶道具、飾られるものも、抽象性が高くなった。

その後、利休が切腹させられたのち再興を許されたとき、千家は自らを3つ(表、裏、武者小路)にわけた。これはリスクヘッジのため。しかし将来的なブランド価値の低下も防ぐため、3つより増やすことも同時に禁止した。

明治期になると、大名という数寄者パトロンいなくなった。生き残りのため、裏千家はお茶教室体系を全国に張り巡らす方針転換。お茶が女性が身につけるべき作法であるというマスマーケティングに成功。

一方、三井、野村、原三渓など明治の大富豪があらたな数寄者としてお茶をバックアップ。

茶碗を回すのは、相手が見せてくれた茶碗のベスポジに口を当てるのを避けるためと言われるがそれは近代以降にできた話しで、それ以前に実利的な理由があった(角度的にすすいだお湯を捨てるだけで飲み口が現れ、水か少なくてすむ)。つまり、もてなされがわの心遣い。

お茶の作法の動きを合理性だけでは説明できないがしかし、型には意味がある。ジャズのスタンダードに深い意味があるのとおなじで。文化的(従順と逸脱に意味がうまれる)な意味で、また型に従う事によって精神的に深くなる意味もある。

2011-06-01

地中美術館を再訪して感じたこと

先日、香川県の瀬戸内海直島にある地中美術館、ベネッセハウスミュージアムを6年ぶりに再訪しました。そのあいだ、振り返ってみればけっこういろいろ展示を見て回りました。大学で授業などにもでました。それが私の人生にそれまでなかった知的刺激をあたえてくれ、あたえつづけてくれています。

とりわけ思ったのは、ウォルター・デ・マリアの巨大な岩球が設置されている部屋を鑑賞している時の、「あのときは何も感じてなかったけどいまはいろいろ感じるところがある」という感覚でした。

アートは最高です。

以上

とりわけ思ったのは、ウォルター・デ・マリアの巨大な岩球が設置されている部屋を鑑賞している時の、「あのときは何も感じてなかったけどいまはいろいろ感じるところがある」という感覚でした。

アートは最高です。

以上

2011-05-17

三菱ケミカルのプラットフォーム戦略について 論文をよんだ

モノづくり経営研究科の製品アーキテクチャに関する論文のうち、あまり読んでいなかった部分を再読しました。

インテルやアップルが有名ですが、日本の企業はないのかなと思い探していました。

「三菱ケミカル」の部分が読みたくて、15ページから再読しました。

以前ブログで知財戦略・プラットフォーム戦略のことを紹介したのですが、それと同じ系統のものです。

http://merc.e.u-tokyo.ac.jp/mmrc/dp/pdf/MMRC205_2008.pdf

自社がもっているモノでこれがどうやったら実現できるかと考えることも仕事に関係しているから楽しいです。

すごい大きなケーススタディというか宿題というか、やってる気分です。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

知財で固められた、すり合わせ技術の塊であるブラックボックスを確立(「記録材料である色素に関する技術」と「成形に関する技術」)。

これは、後工程の基盤成形機ベンダ・色素や保護膜コーティングの設備ベンダ、検査装置ベンダ…が必ず使わなければいけない。

値段が高く設定されていても、買わないと絶対生産できない。

後工程の設備系は技術がオープンになっている。そのため柔軟な税制度設計で参入を容易にした新興国(台湾)がほとんどのシェアを押さえてしまっている状況。

パソコンと全く同じ状況で、どんどんトータルのコストは下がる。それについていけない会社は残れない。

しかし、「いい所」を押さえている三菱ケミカルは、生産が拡大すればするほど、高い利益率を保ったままを売ることができる。

設備が技術のオープン化でコスト下がりまくって大量生産が進みまくっても、全く関係なく、むしろそのおかげで、寝ていても金が儲かる仕組み。

筆者が強調する、「知財を国際規格の中にどのように滑りこませるか、その決断と実行をする領域は、イチ技術者の領域じゃない。それこそが、経営の領域なのだ」

てのが、まじそのとおりだと思います。フツーに「技術を高める」とか、「投資する」とか、そういうフツーの思考の延長線上からは出てこない動き。

「飛び」って言えばいいか、それを見たとき、経営にアート性を感じます。

以上です

インテルやアップルが有名ですが、日本の企業はないのかなと思い探していました。

「三菱ケミカル」の部分が読みたくて、15ページから再読しました。

以前ブログで知財戦略・プラットフォーム戦略のことを紹介したのですが、それと同じ系統のものです。

http://merc.e.u-tokyo.ac.jp/mmrc/dp/pdf/MMRC205_2008.pdf

自社がもっているモノでこれがどうやったら実現できるかと考えることも仕事に関係しているから楽しいです。

すごい大きなケーススタディというか宿題というか、やってる気分です。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

知財で固められた、すり合わせ技術の塊であるブラックボックスを確立(「記録材料である色素に関する技術」と「成形に関する技術」)。

これは、後工程の基盤成形機ベンダ・色素や保護膜コーティングの設備ベンダ、検査装置ベンダ…が必ず使わなければいけない。

値段が高く設定されていても、買わないと絶対生産できない。

後工程の設備系は技術がオープンになっている。そのため柔軟な税制度設計で参入を容易にした新興国(台湾)がほとんどのシェアを押さえてしまっている状況。

パソコンと全く同じ状況で、どんどんトータルのコストは下がる。それについていけない会社は残れない。

しかし、「いい所」を押さえている三菱ケミカルは、生産が拡大すればするほど、高い利益率を保ったままを売ることができる。

設備が技術のオープン化でコスト下がりまくって大量生産が進みまくっても、全く関係なく、むしろそのおかげで、寝ていても金が儲かる仕組み。

筆者が強調する、「知財を国際規格の中にどのように滑りこませるか、その決断と実行をする領域は、イチ技術者の領域じゃない。それこそが、経営の領域なのだ」

てのが、まじそのとおりだと思います。フツーに「技術を高める」とか、「投資する」とか、そういうフツーの思考の延長線上からは出てこない動き。

「飛び」って言えばいいか、それを見たとき、経営にアート性を感じます。

以上です

2011-04-08

ゲーム理論の本『戦略的思考の技術』をよんで仕事とかんけいづけた(短い)

フォントくずれてたらすいません

『戦略的思考の技術』という経済学のゲーム理論をやさしく解説した本を読みましたが、

そこで筆者の梶井さんは、戦略的環境を「他のさまざまな人の行動と思惑がお互いの利害を決める環境」と定義していました。

その上で、ナッシュ均衡のことを説明する箇所で、

「自分の行動に対して相手は最善の策を講じてくると予想し、さらにそれに対して自分も最善をつくすことを考えよう」

という主旨のことを述べています。

言ってみれば当たり前ですが、日々、組織とそれを構成する人をどう変革するかという仕事に従事していると、

その難しさがまじ身にしみます。

そんななか「インタビューするとき」という話題で、上司からこんな話がありました。

俺はマジでこうしようとしてて、だからお前の話聴かしてくれよ!という態度。

こちらも本気の態度で、あえて刺さりにいくようなことを言わなければ、わるいけど向こうからも本音を引き出すことができないですよ。

(その「政治力を」、「明確にスキルとして身につけたい」と思った)

そんな刺さりができたとしても、一度では、相手が言っていることの半分は本音ではなく建前だろう。

模範解答言おうとしてしまうだろう向こうも。そんなとき、「半分は本音とは思えないな」と、仮面をかぶってさらにグサリといけるか?

相手が言葉に詰まったら、他の人に「お前はどうおもう?」と聞いたりし、周り巻き込んで何らか意見を言える雰囲気を作れるか?

(コンサルタントと何人かつきあったが、岡目八目的にそれができるのが彼らの強み)

つまり「こんな聞き方したら、相手はどうおもうかの想定のもと、あらゆる手段で相手から本音を引き出せること」

これができなければスタッフではない。

ちなみにその上司の話し方は非常に説得力がある。それは威厳から生じるものなのかなー。

私としては「熱をもつこと」「言葉を正確に扱うこと」を身につけたいです。

2011-04-05

2011-03-30

森村泰昌さんの展示「なにものかへのレクイエム」をみた

さいきん藤井直敬さんの『ソーシャルブレインズ入門』という本

畑村洋太郎さんの失敗学

森村泰昌さんの展示「なにものかへのレクイエム」

にふれ、考えるところがあったのでメモを記します。

森村泰昌の作品は簡単に言うと、作家自身が歴史上の人物や事件の登場人物そっくりの姿になって写真に写っているものです。①

「他人の歯の痛みはわからないか?」というウィトゲンシュタインふうの問がありますが、

これはミラーニューロンという神経科学の成果からすると、結局はわかるんじゃないのか?と考えていました。

(藤井本ではミラーニューロンは実験のやり方、ミラーニューロンをブラックボックス化しすぎている点など問題あるということもしりましたが)

その人物になりきってみるということは、単に服をきてメイクしてという範囲を超えて、

神経科学的に言っても、まさにその人の感じていることを追体験することに他ならないような気がしてきました。

そして森村の作品は「重要な歴史の転換点にたった人物の感情を追体験している様」をわれわれに見せている作品なのだなと解釈しました。

その追体験をもって、現代に何かを示す、これが展示名の「レクイエム」なのかなと。

②

さらに藤井本には、「スタンフォード監獄実験」という心理学の実験についての記述があります。

「フツーの一般市民を連れてきて、「刑務所の監視員役」「囚人役」に分ける。

そして実際に刑務所に入ってもらい、「囚人」は牢の中に、「監視員」はそれを監視する。

すると、数日の間に、「監視員」は「囚人」に対し、「ごっこ」で獲得しただけの権威をかさに着て、侮蔑的な言葉をあびせたり、暴力を振るったりするようになった。囚人はそれを甘んじて受け入れてしまうようになった。

これはただの「ごっこ」であり、始める前にはお互いに何の上下関係もなかったのに、である。

あまりにも危険な状況になり、この実験は6日間で中止された」

これを藤井は、「権威がいかに私たちの客観的な判断を麻痺させ、倫理観を阻害するか」ということを示す例としています。

森村はときに一枚の写真の中で、権威の乱用者/被乱用者という、対照的な立ち位置の人物のどちらにも変身しています。

たとえば「米兵」と「ベトナム市民」、「マッカーサー」と「天皇」、「暗殺された社会党委員長」と「暗殺した右翼活動家」など。

ここで彼は、被験者が「監視員」「囚人」にほんとうになってしまったように、一人の人間が本質的にはどちらの側にも振れてしまう性質を持っている、

てことを示したいのかな、ということが監獄実験とあいまって非常に感じられました。頭の隅には、こんかいの地震のことがあります。

③

「三島由紀夫の最終演説」「釜ヶ崎(西成)で演説するレーニン」「「ヒトラーのチャップリン」に扮する森村」…

あのときあのひとが問題提起したことは、いまでも意味がある。よくそういう事が言われますが、

それを直接言うのじゃなく、ちょっと考えさせるように、しかもあほみたいパロディにしてくるから引きこまれてしまいます。

それから展示があった兵庫県立美術館。とてもいい建物でした。

安藤忠雄が阪神大震災からの復興への思いを込めた美術館と聞きました。ものすごい偶然です。

いろんな歴史が多重的なレクイエムになって私の前にあるような気がして、かなり神妙な気持ちで展示を見ました。

歴史は繰り返す。だから、歴史上の出来事から、学ぶことが凄いある。

ことばにすると月並みすぎますが、このようなことを感じました。

以上です

2011-03-06

わかんないことをメモしました。品質工学てなんのためにあるの?

品質工学てのがあるとおもうのですが、それについて私の感じたことを書くので、もし、詳しく知っている方がいたら、なんかのコメントをいただけないかなーーと思っています。

【品質工学、ロバスト設計についてのだいたいの考え】

製品開発するのに、いままでの延長線上にあるような開発なら、いままでの経験に基づく「直観」で検討内容を最初から決め打ちし、ほかは無視してすすんでも、まあOKということにします。

いっぽう、いままでやったことのない内容、を製品に載せないといけないというような場合、いままでの経験が通用しないです。

その場合以下のような方法で対応することが考えられます。

①直観でやる

②パラメータひとつ、ふたつでやる

③全部のパラメータためす

①は今までやったことないのではずれるでしょう。②はひとつめのパラメータに関してOKだけど、ほかの要素が合わなくなり、ふたつめのが合うようにしたら、こんどは3つめの要素がおかしくなり…というあっちを立てればこっちがたたない状況になるでしょう。③は、気合いだーと全とおりをためしているうちに、ライバルに先をこされます。

てことで、ロバスト設計の中のひとつである直交表とかをもちいた実験計画法てのが必要となってきます。③でやろうとしたら128通りの実験しないといけないところ、7通りで網羅することができる、みたいな手法です。

てわけで、品質工学てのは「先の見えない新しいこと・やったことのないことに取り組むときに使うもの」で「素早く確実さをつくりこむ」ためのツールなのかなーと感じています。そうして経験が得られたら、その内容は、つぎからは直観でできる範囲に落ちていくという感じです。

【『仮説思考』て本にかいてあったことが同じようなことでした】

【品質工学、ロバスト設計についてのだいたいの考え】

製品開発するのに、いままでの延長線上にあるような開発なら、いままでの経験に基づく「直観」で検討内容を最初から決め打ちし、ほかは無視してすすんでも、まあOKということにします。

いっぽう、いままでやったことのない内容、を製品に載せないといけないというような場合、いままでの経験が通用しないです。

その場合以下のような方法で対応することが考えられます。

①直観でやる

②パラメータひとつ、ふたつでやる

③全部のパラメータためす

①は今までやったことないのではずれるでしょう。②はひとつめのパラメータに関してOKだけど、ほかの要素が合わなくなり、ふたつめのが合うようにしたら、こんどは3つめの要素がおかしくなり…というあっちを立てればこっちがたたない状況になるでしょう。③は、気合いだーと全とおりをためしているうちに、ライバルに先をこされます。

てことで、ロバスト設計の中のひとつである直交表とかをもちいた実験計画法てのが必要となってきます。③でやろうとしたら128通りの実験しないといけないところ、7通りで網羅することができる、みたいな手法です。

てわけで、品質工学てのは「先の見えない新しいこと・やったことのないことに取り組むときに使うもの」で「素早く確実さをつくりこむ」ためのツールなのかなーと感じています。そうして経験が得られたら、その内容は、つぎからは直観でできる範囲に落ちていくという感じです。

【『仮説思考』て本にかいてあったことが同じようなことでした】

内田和成というひとの『仮説思考』という本をよんでみました。内容は「さいしょに網羅的思考をしきってから行動するのではなく、仮説にもとづいた大きなストーリを立てて、必要最小限の検証で、うごいたほうがいろいろいいですよ」といったものでした。

てわけで、なんかつながりがあるようなきがしました。

【疑問:あらためて品質工学の目的は?】

繰り返しになりますが、いままでの延長線上なら経験に基づく直観でOKなので、そうじゃない新しいことにとりくんで素早くやんないといけないときにはじめて品質工学がひつようなのかなーと理解しているのですが、そもそもこの考えは、どうなんでしょうか?

なんか、教えてください。

以上です

2011-02-24

三品和広先生のレクチャーをききにいってすごかった

三品和弘教授(神戸大学経営学部)のレクチャーを聞けるチャンスを得たので、聴きに行きました。どうしてもお話を直接聞いてみたかったのですが、やはり、強い印象が残りました。以下、文が崩れていますが勢いでメモを記します。

まず前提として、三品の言う「戦略の重層構造」を説明する。

戦略の重層構造とは

Ⅳ日常のマネジメント:〇〇管理と名のつくもの全て。

Ⅲ戦略的意思決定:製品レベル:今年、来年…のロードマップ

Ⅱ事業デザイン:事業レベル::開発・生産・販売…のやりかたにかんする決定

Ⅰ事業立地:何屋さんをやるか

まず前提として、三品の言う「戦略の重層構造」を説明する。

戦略の重層構造とは

Ⅳ日常のマネジメント:〇〇管理と名のつくもの全て。

Ⅲ戦略的意思決定:製品レベル:今年、来年…のロードマップ

Ⅱ事業デザイン:事業レベル::開発・生産・販売…のやりかたにかんする決定

Ⅰ事業立地:何屋さんをやるか

1945~70 Ⅰの時代 現在の日本大企業のほとんどがこの時期に立地を決めている。

たとえばキャノンは、カメラを捨て、事務機へと立地を変更した。

1960~85 Ⅱの時代 ライオンが問屋を使った物流だったのに対し、P&G参入をにらんだ

花王の丸田芳郎社長は、「自社流通網を整備する」という、

いわば前方垂直統合を行った。

1975~ Ⅲの時代

1980~ Ⅳの時代 趣々の現場管理。TQC活動を各社が採用し始める等。

三品が問題視するのは1975以降の日本企業がⅠ・Ⅱに手を入れることなくⅢ・Ⅳのみをいじくりまわしていることだ。

1975~ Ⅲの時代

1980~ Ⅳの時代 趣々の現場管理。TQC活動を各社が採用し始める等。

三品が問題視するのは1975以降の日本企業がⅠ・Ⅱに手を入れることなくⅢ・Ⅳのみをいじくりまわしていることだ。

ではなぜⅠ・Ⅱに手をいれないことが問題なのか。それは「Ⅰ・Ⅱには寿命があるからだ」というのが三品の説である。これを三品は1980年代から1980年代において〇〇で上位を占めた事業体の推移データによって、示している。

例えば、「1896:紡績(日露戦争)☞1911:製糖☞1923:造船(戦争)☞1944:重工・鉄(戦争)☞1950:鉄☞1960:日立・東芝(家電の登場)☞1970:鉄・重工(スーパータンカー時代)☞1980:自動車」と10年単位で変化が起こっている。

このように、ⅠやⅡに寿命があるという立場から見れば、まことしやかに言われる「企業寿命30年説」は、誤りである。企業ではなく、単一事業の寿命が30年と考えるべきだろう。例えば、GE・P&Gといった企業は19世紀に創立され、現在まで成長を続けている。そして、これら企業の中を見てみれば、ⅠおよびⅡの変更が絶えずなされてきているのだ。「企業の寿命じゃなく、事業の寿命だろ!」が三品説である。

その意味で「立地が機能しているかどうか」で、もうすべてが決まってしまうとも言える。Ⅲ・Ⅳの部分でいくら頑張ってもムリなんだ!と言い切る。

立地自体を創造した企業の利益上昇っぷりをデータで示す。さらに、もはや個別企業の経営ではなく、業界全体の立地そのものが腐ってしまった例として、百貨店業界を挙げる。

(百貨店業界は1960年代で終了。昔は百貨店に行くこと自体がエンタテイメントだった。そして「定価で売る」という行為が平然とまかり通っていた)

しかし、Ⅰ・Ⅱを決定することは難しい。そして我々は、戦後すぐの時代に、先駆者が築いたⅠ・Ⅱの上にただ乗っかって仕事をしてきた。その時代の、高校もでていない先駆者たちの「Ⅰ・Ⅱのやり方」を、我々は知らない。これが三品の問題意識だ。とりわけ、走っている会社の動きを止めずに、ⅠやⅡを取り替える作業は困難を極める。やり遂げた会社は、GEぐらいしか知らない。

彼が強調したのは、Ⅲ・Ⅳレベルで優秀なミドルを、早い段階でⅠ・Ⅱの段階に参加させ、鍛えること。しかしこれがかなわないが故に、大企業のミドルは憂鬱である。(だが、実際にやった大企業の例は存在する)。

さらに、戦略論の系譜においても日本の経営学者がⅢ・Ⅳレベルの戦略論を展開し「日本はここが強いんだ、ここで勝負するのだ!」と日本的経営を持ち上げて自己満足しまったこと、これも非常に問題であったと三品は考えている。例えば、「伊丹の「見えざる資産」:現場のノウハウ」「藤本:すりあわせ論」。藤本が車業界で勝ってきたことと、製品アーキテクチャと関係付けて語ってみせた功績を彼は認める。しかし、そこからⅢ・Ⅳこそが重要という結論を導くのは間違っている。Ⅲ・Ⅳで日本が勝てていたのは、その時代においてはⅠがしっかりしていたからなのだ。

「だから、今、下層のⅠ・Ⅱについて考えなければ意味が無い。今、日本企業にはそれがないのだから。俺はそこを考え抜いて、だれも考えていないこと考える経営学者として生きて行くと決めている」「ブレインストーミングから、生まれない。自分の頭で考える。データから、現場から、対話から導きだす」「アメリカで学んだのは、未知の分野に挑戦するための姿勢」「経営も同じで、未知の領域に道をつくることなのだ」」という内容の彼の言葉に、すごく熱いものを感じた。穏やかな語り口なのにむちゃくちゃ凄い。壇上にいる、オリジナルなものを生み出すことに人生をかけたひとりの男の迫力に、畏敬の念を抱かざるを得なかった。

:感想:

サラ地から作るほうが簡単なら、そうするべきだ。

Ⅰ・Ⅱを自分で決められるように、自分でするべきだ。

このように思いました。

以上です

2011-02-11

『スウェーデンパラドックス』という本の感想(すごい短い)

スウェーデンは、高福祉、高負担てことしか知らなかったが、それプラス、

①「クビになった人も、出産で一回リタイアした人も、働くための機会を均等にするためのいろんな手助けはしてやるよ、そのかわりそれは、「働かざるもの食うべからず」で、ちゃんと働かないと保証もないから」という、かなりまっとうな感じにきびしい国であることがわかった。

②業界と職業同じなら企業違っても給料はだいたい同じになるように決められている。すると、何が起きるか。その決められた水準以下に給料下げられないから、業績のわるい企業はつぶれてしまう。そのときに、補助金入れたりして、その会社をたすけない。これは、すげーな!たとえば、国内企業代表格の車のサーブも、ボルボも、つぶれるがままにした。どっちもつぶれて買収された。そしたら、職にあぶれてしまった人たちは新しい成長産業に移っていく。「でも、そんな急に無理だよ!」という話になるから、手厚いサポートがある。失業保険・職業訓練大学…etc.そして①にもどる。

人口1000万人ぐらいしかいないから、こういう統制取れるのかなーと思った。

「働かざるもの食うべからず」、まっとうにきびしい国、スウェーデン。覚えました。

以上です

①「クビになった人も、出産で一回リタイアした人も、働くための機会を均等にするためのいろんな手助けはしてやるよ、そのかわりそれは、「働かざるもの食うべからず」で、ちゃんと働かないと保証もないから」という、かなりまっとうな感じにきびしい国であることがわかった。

②業界と職業同じなら企業違っても給料はだいたい同じになるように決められている。すると、何が起きるか。その決められた水準以下に給料下げられないから、業績のわるい企業はつぶれてしまう。そのときに、補助金入れたりして、その会社をたすけない。これは、すげーな!たとえば、国内企業代表格の車のサーブも、ボルボも、つぶれるがままにした。どっちもつぶれて買収された。そしたら、職にあぶれてしまった人たちは新しい成長産業に移っていく。「でも、そんな急に無理だよ!」という話になるから、手厚いサポートがある。失業保険・職業訓練大学…etc.そして①にもどる。

人口1000万人ぐらいしかいないから、こういう統制取れるのかなーと思った。

「働かざるもの食うべからず」、まっとうにきびしい国、スウェーデン。覚えました。

以上です

2011-01-25

『これからの経営学』をよんだ

いま『これからの経営学』という本をよんでいるので、よみおえた論考のメモを随時追加します。

おもしろかった論考

「イノベーションの民主化」

ユーザーイノベーションはクライミング・スケート・自転車でかなりおきている!という当たり前のことにあらためて気づいた。もしビジネススクールなどで研究できる機会があったらこの分野でクライミングとかスケートボードとかウェブとか調べたいというなんとなくの目標ができた。

「超長期の企業戦略」

「複数企業間のすごい強い利益の同期性」に対して、10年かけて不可逆な変化をつくりだすのが経営戦略。ぐらいに思え。「PDCA回すと結果として戦略不全になる」は理解できるが、自分たちの事例に当てはめてみたときそれは逆に大きい企業と同じ構えになってしまい、意味が無い気がする。 じゃあ三品の言うとおり「壊れた事業にいつまでもPDCAを回している」のかていうとそうしたいのではない。長期の戦略は必要だがもっと組織のあり方を「中小企業化」する、 フラットであぶなっかしいまま保つ。方針を朝令暮改しまくることがずっと重要と思っている(不正確な考え:それは戦略より低次のレベルの話では?という疑問) それは結局三品が最後のほうで言ってる「高次の戦略を頻繁に変えることは、ふつうのことだ」というのと同じことなのだが。と言いたい。

メモ

ーーーーーーーーーーーーーーーー

小川進:イノベーションの民主化 かなりおもしろい「イノベーションの民主化」とはリードユーザー自らが製品イノベーションを起こすこと。

(スノーボード・スケートボード・クライミングギア・自転車…あるな!)

スポーツでは主要な製品の改良のうち58%がユーザーイノベーション あとはCADも。

●大多数のユーザがやがて直面する不満に、かなり先行して直面している少数のユーザ:リードユーザー●リードユーザーのニーズ解決はかなり大きな利益もたらすこと多い (メーカが使ってる人のニーズを特定できず、製品に翻訳することができないとき、ユーザーがそれなら俺達がやるよ…というパターン多い)

これをメーカができたら強い

●ある特定の分野に強い関心持つ人はだいたい、ソーシャルグラフ使ってリードユーザにたどり着いている (実感アリ)●リードユーザーはひとりでない可能性もある。ユーザーの集合知を製品開発に活かすため、いろんな取り組みを企業はしている。 これを群衆調達(CROUDSOURCING)と呼ぶ ここで、初めて製品開発におけるリサーチパネルの位置づけをちゃんと理解した!(収穫)

●技術的には無知でも、技術者がそうていしてない使用上の問題点に直面していることがある。てか多い。(実感アリ)

●ユーザーからのアイデアが技術者から見たら小さくても、それがじゅうようでないとは言えない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーー

三品和広:超長期の企業戦略 かなりおもしろい

●同業でならべてみると、利益の上下動はかなり同期している。4割の企業は10年間の平均利益が次の10年間に半減することもなく、倍増することもなかった。1/4から4倍の領域には、半分近くが収まってしまう。このような非常に強い同期性にたいして、それを最低でも10年かけて不可逆な変化をつくりだすのが「経営戦略」と定義する。

●戦略の次元:立地☞構え☞戦術☞管理

●利益に投影して初めて戦略となる

●高次の戦略を頻繁に変えることは、ふつうのことだ。むしろその画策こそが戦略だ

(ノキアは最初製紙会社、そのあとゴム長靴の製造。いま電話)。

おもしろくない論考

ーーーーーーーーーーーーーーーーーー

藤本たかし

●国と相性のよい産業は競争力をもつ…???

それで日本はチームワークがいいからすりあわせ製造業的な結論に違和感をもった。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ふつうの論考

ーーーーーーー

ラテラル・快楽ベネフィット(積極的→よろこび)・サブカテゴリをつくる買い手の現状維持バイアスと売り手の過大評価バイアス→よっぽどじゃないとヒットしない

ーーーーーーー

適宜追加する

おもしろかった論考

「イノベーションの民主化」

ユーザーイノベーションはクライミング・スケート・自転車でかなりおきている!という当たり前のことにあらためて気づいた。もしビジネススクールなどで研究できる機会があったらこの分野でクライミングとかスケートボードとかウェブとか調べたいというなんとなくの目標ができた。

「超長期の企業戦略」

「複数企業間のすごい強い利益の同期性」に対して、10年かけて不可逆な変化をつくりだすのが経営戦略。ぐらいに思え。「PDCA回すと結果として戦略不全になる」は理解できるが、自分たちの事例に当てはめてみたときそれは逆に大きい企業と同じ構えになってしまい、意味が無い気がする。 じゃあ三品の言うとおり「壊れた事業にいつまでもPDCAを回している」のかていうとそうしたいのではない。長期の戦略は必要だがもっと組織のあり方を「中小企業化」する、 フラットであぶなっかしいまま保つ。方針を朝令暮改しまくることがずっと重要と思っている(不正確な考え:それは戦略より低次のレベルの話では?という疑問) それは結局三品が最後のほうで言ってる「高次の戦略を頻繁に変えることは、ふつうのことだ」というのと同じことなのだが。と言いたい。

メモ

ーーーーーーーーーーーーーーーー

小川進:イノベーションの民主化 かなりおもしろい「イノベーションの民主化」とはリードユーザー自らが製品イノベーションを起こすこと。

(スノーボード・スケートボード・クライミングギア・自転車…あるな!)

スポーツでは主要な製品の改良のうち58%がユーザーイノベーション あとはCADも。

●大多数のユーザがやがて直面する不満に、かなり先行して直面している少数のユーザ:リードユーザー●リードユーザーのニーズ解決はかなり大きな利益もたらすこと多い (メーカが使ってる人のニーズを特定できず、製品に翻訳することができないとき、ユーザーがそれなら俺達がやるよ…というパターン多い)

これをメーカができたら強い

●ある特定の分野に強い関心持つ人はだいたい、ソーシャルグラフ使ってリードユーザにたどり着いている (実感アリ)●リードユーザーはひとりでない可能性もある。ユーザーの集合知を製品開発に活かすため、いろんな取り組みを企業はしている。 これを群衆調達(CROUDSOURCING)と呼ぶ ここで、初めて製品開発におけるリサーチパネルの位置づけをちゃんと理解した!(収穫)

●技術的には無知でも、技術者がそうていしてない使用上の問題点に直面していることがある。てか多い。(実感アリ)

●ユーザーからのアイデアが技術者から見たら小さくても、それがじゅうようでないとは言えない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーー

三品和広:超長期の企業戦略 かなりおもしろい

●同業でならべてみると、利益の上下動はかなり同期している。4割の企業は10年間の平均利益が次の10年間に半減することもなく、倍増することもなかった。1/4から4倍の領域には、半分近くが収まってしまう。このような非常に強い同期性にたいして、それを最低でも10年かけて不可逆な変化をつくりだすのが「経営戦略」と定義する。

●戦略の次元:立地☞構え☞戦術☞管理

●利益に投影して初めて戦略となる

●高次の戦略を頻繁に変えることは、ふつうのことだ。むしろその画策こそが戦略だ

(ノキアは最初製紙会社、そのあとゴム長靴の製造。いま電話)。

おもしろくない論考

ーーーーーーーーーーーーーーーーーー

藤本たかし

●国と相性のよい産業は競争力をもつ…???

それで日本はチームワークがいいからすりあわせ製造業的な結論に違和感をもった。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ふつうの論考

ーーーーーーー

ラテラル・快楽ベネフィット(積極的→よろこび)・サブカテゴリをつくる買い手の現状維持バイアスと売り手の過大評価バイアス→よっぽどじゃないとヒットしない

ーーーーーーー

適宜追加する

2011-01-10

ライムスター宇多丸のpodcastの参考資料をまとめました

家で作業をおこなっていたので、ライムスター宇多丸のウィークエンド・シャッフル サタデーナイトLABOをずっと流していました。

●食わず嫌いのための アメリカHIP HOP入門 feat. ZEEBRA!

●宇多田ヒカル特集

の2つで解説されている曲をyoutubeで探し、tumblrにまとめました。

BGM的にききながらささっとやっただけなのですが、かなり勉強になりました。有意義な時間でした。宇多田ヒカルもジブラも、さらに好きになりました。

tumblrはぼくの中では、はてブにかわる新たな勉強ノートです。身近な人のを見るとキャラがでてていいですね。

TumblrやNAVERまとめをつかって、これよりもっと秀逸なまとめ(佐々木俊尚いうところのキュレーション)をおこなっているひとがたくさんいることと思われ、できたらそんなやつをサクっと発見したいですが、現在のところ、Tumblrのダッシュボードからそれを行うのは難しい状況です。

(twitterも自分にとって良い情報をながしてくれる人をどうやって見つけるかは最初できないようなきがしたが、いろいろフォローしているうちになんとなく形成された。Tumblrもこういう仕方でやればできるのか。でも自分はTumblrをそういうふうに使用していない。twitterに誰かがまとめた情報が流れていて、そっからさらに取捨選択したり、調べたものを貼りつけるノート的使用。でも他人も興味があれば見やすく見れるノート)

でも「TumblrももっとRIGHT USER FOR ME を簡単に見つけだせるようにしないと、ほかのやつらにとってかわられてしまうよ」という記事がありました。

これは、ヤフー、グーグル、ツイッターと、私たちのウェブ上の情報とのむきあいかたがどう変遷していて、それを上記サービスがどのように支えてるか論じたもので面白かったです。

今後もやってこうとおもいます。

以上です

●食わず嫌いのための アメリカHIP HOP入門 feat. ZEEBRA!

●宇多田ヒカル特集

の2つで解説されている曲をyoutubeで探し、tumblrにまとめました。

|

| http://ppppeeee.tumblr.com/ |

BGM的にききながらささっとやっただけなのですが、かなり勉強になりました。有意義な時間でした。宇多田ヒカルもジブラも、さらに好きになりました。

tumblrはぼくの中では、はてブにかわる新たな勉強ノートです。身近な人のを見るとキャラがでてていいですね。

TumblrやNAVERまとめをつかって、これよりもっと秀逸なまとめ(佐々木俊尚いうところのキュレーション)をおこなっているひとがたくさんいることと思われ、できたらそんなやつをサクっと発見したいですが、現在のところ、Tumblrのダッシュボードからそれを行うのは難しい状況です。

(twitterも自分にとって良い情報をながしてくれる人をどうやって見つけるかは最初できないようなきがしたが、いろいろフォローしているうちになんとなく形成された。Tumblrもこういう仕方でやればできるのか。でも自分はTumblrをそういうふうに使用していない。twitterに誰かがまとめた情報が流れていて、そっからさらに取捨選択したり、調べたものを貼りつけるノート的使用。でも他人も興味があれば見やすく見れるノート)

でも「TumblrももっとRIGHT USER FOR ME を簡単に見つけだせるようにしないと、ほかのやつらにとってかわられてしまうよ」という記事がありました。

これは、ヤフー、グーグル、ツイッターと、私たちのウェブ上の情報とのむきあいかたがどう変遷していて、それを上記サービスがどのように支えてるか論じたもので面白かったです。

今後もやってこうとおもいます。

以上です

2011-01-04

年末に本を読んだのでメモを書きます

年末に何冊か本を読んだのですが、振り返らないと定着しないので、こちらに記します。

『ザ ゴール』エリヤフ・ゴールドラット

●年末は製造現場でも仕事したので、ボトルネックの能力で全体の能力が決まることが身をもってわかりました。しかしもっとSCM全体を考えたり、自分の思考プロセスに敷衍しないと、いまのところ意味はありません。勉強だ!

『芸術闘争論』村上隆

●講演も聞きに行ってみたのですが、「アートが好き」「良いものづくりをしたい」という根源的な欲求があり、それを貫くにはお金も、組織のマネジメントも必要というのはまったくもって当たり前のことで、それを忠実に努力され、やり抜いているかたです。

●ただアートの世界ではそういう視点で物事を考えたかたが今まで日本にはほとんどおらず、彼が文字通りの先駆者なので、つねにいかりくるいながら孤軍奮闘せざるをえないのだと思います。

●企業の経営者、また戦略スタッフなんかは彼の言っていることがすんなり理解できると思います。

●教育について、大学受験教育の突貫工事で基礎を作らせる力はけっこうすごい、ただそのあと大学では「自由にやっていい」っていうことになっており、それが一気に質を低める元凶になってるというのが、そのとおりと思います。ま自分次第ですが。

●「ルールを学ぶことで初めて得られる自由」について言及していますが、「ろくでなしブルース」「天明屋尚」など、私がすきなやつもこれだというのは昔から思っていました。

『今生きているという冒険』

●世界中を冒険している彼が、「こんな冒険をしました」「こんなことを感じました」をとても平易に、人生の価値とかをことさらに強調することなく語っています。ぼくの中では「石山さん」というカテゴリに入る本です。

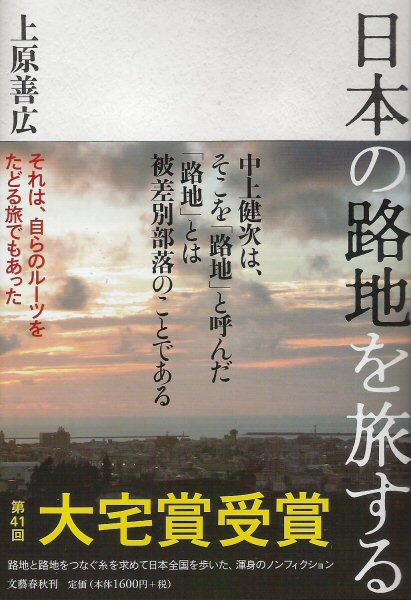

『日本の路地を旅する』

●現在、京都にいますので、歴史を勉強したくて読みました。

●「どんな境遇に生まれても、そこからどう人生を選んでいくかはその当人次第なのだ」「生まれた境遇と、悲惨な人生は本当に無関係なのか」。自分のルーツを訪ねるたびこの二つの間でゆれる筆者が、「どこかで角を曲がり間違えてしまった自分の分身としての兄」に会いにゆくラストは淡々と、しかし本当に強烈でした。

以上です

2010-11-17

プラットフォームビジネスにかんする論文をよんだ

ちょっと前に特許戦略の事でインテルが気になったのですが、その続きとなる論文を「ものづくり経営研究センター」というところにはっけんしたので、よみました。まじおもしろいです。

独禁法緩和と知的財産の強化をたんとして、コンソーシアムを使った新しい標準化(コンセンサススタンダード)のしくみをとてもうまく使って、「プラットフォームビジネス」をやっている企業の紹介がされています。

製品アーキテクチャの全体を知っていて、バリューチェーンのなかでどこおさえたら勝手にお金が入ってくる仕組みをつくれるかわかっている。自分たちがもってる技術のどの部分をだして、どこをださないのか。

このまえ松ちゃんが「お笑いは七並べ」と言っていたのですが、いわゆるMOTにもそういう要素があるなーと感じました。

あとになれば、すごいインサイトがあった!という話なのですが、そのときはどういうプロセスででてきたのかというのも、気になります。

以下はメモです。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

コンセンサス標準化はプラットフォームビジネスに不可欠のツールとなっている、とのこと。日本のものづくりが米国を凌駕していた頃、米国とは違って「独禁法が緩やかでコンソーシアム形成の弊害となっていない日本」というのが発見され、アメリカもそれに習った。最初の目的は、要素技術の共同開発だった。しかし結果として革命的だったのは「コンセンサス標準」をつくりだすことができるようになったことだった。

産業標準には3つある

●市場取引を通じて標準が形成されるデファクト標準

●政府が特別に認めた標準化団体によって規定されるデジュリ標準

●コンソーシアムでの標準化(←独禁法緩和によって可能となった。プラットフォームビジネスを行う上では必須の戦略ツール)

新しい独禁法の運用では「どのような企業でもコンソーシアムに参加できる、成果物はすべての企業に公開しなければならない」とするなら、それはカルテルではないからOKとなった。→コンソーシアム標準化の登場

コンセンサス標準は非情に柔軟性が高い。例えば、柔軟に連合するメンバーを決めることが出来る技術の市場導入前に標準規格を策定する事も出来るし、従来市場取引されていなかった領域を標準化対象領域にして市場取引可能にする事も出来る。→先の先の絵がみえていれば、気付いていない他の企業を巻き込んで、自分が有利な方向にもっていける

「規格情報を誰に対しても公開しなくてはいけない」や「コンソーシアムへの参加を断ることが出来ない」などの制限

→企業の競争戦略とは関係の無いものとして扱われてきた(とりわけ日本企業)コンセンサス標準は極めて実は戦略的な道具であり、産業進化の方向を決めたり、自社に有利な産業構造を創り出したりする事に利用されているそういう研究成果が近年たくさんでてきている。

参加企業間でコンセンサス(合意)さえ形成できれば、技術が完成していなくても(技術が市場導入される前ですら)、当該領域を標準化対象領域とすることが出来る。 参加企業間で合意できるように、初期メンバー(コンソーシアム設立メンバー)を恣意的に決めるのである。

→先の先の絵がみえていれば、気付いていない他の企業を巻き込んで、自分が有利な方向にもっていける。

インテルの例1992 年に同社が初めてコンソーシアムを主導して、パソコンの標準規格(PCI バス)を策定した

→その後は知っての通り、PCは完全モジュール化した。これはちょおおおお先まで見通した作戦だったのか…

いっぽう、プラットフォーム(CPU とチップセット)内部のインターフェースに関しては、独自インターフェースであり、全く標準規格化されていない。モジュール化で価格下落のなかにあってもCPUの価格だけは下落しない。高くても皆それを使わざるを得ないため、常に粗利50%以上。

オープン化した部分は、技術伝播が一瞬で行われ、モジュール化し、コストが激烈に下がる:新興国メーカが大得意。

オープン化しない部分を担うインテル:オープン化している部分を担う企業もそこは絶対使わないといけないから、裾野が広がれば広がるほど、ただそれだけでもうかる。

製品のアーキテクチャ全体を知っている必要がある:インテルのHAL研究所は従来の基礎研究やってるところではなく「アンディ・グローブのおもちゃ箱」と言われたような場所。そこでパソコン全体のことをいろいろやっているなかで、プラットフォームビジネスのアイデアが出てきたらしい。それは財務出身者のオッティリーニというひとが考えたらしい。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーー

旧来の製造業と、プラットフォームビジネスしようとしている企業の、技術伝播のさせかたの違いと戦略的な考え方:あとで纏める

以上です

独禁法緩和と知的財産の強化をたんとして、コンソーシアムを使った新しい標準化(コンセンサススタンダード)のしくみをとてもうまく使って、「プラットフォームビジネス」をやっている企業の紹介がされています。

製品アーキテクチャの全体を知っていて、バリューチェーンのなかでどこおさえたら勝手にお金が入ってくる仕組みをつくれるかわかっている。自分たちがもってる技術のどの部分をだして、どこをださないのか。

このまえ松ちゃんが「お笑いは七並べ」と言っていたのですが、いわゆるMOTにもそういう要素があるなーと感じました。

あとになれば、すごいインサイトがあった!という話なのですが、そのときはどういうプロセスででてきたのかというのも、気になります。

以下はメモです。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

コンセンサス標準化はプラットフォームビジネスに不可欠のツールとなっている、とのこと。日本のものづくりが米国を凌駕していた頃、米国とは違って「独禁法が緩やかでコンソーシアム形成の弊害となっていない日本」というのが発見され、アメリカもそれに習った。最初の目的は、要素技術の共同開発だった。しかし結果として革命的だったのは「コンセンサス標準」をつくりだすことができるようになったことだった。

産業標準には3つある

●市場取引を通じて標準が形成されるデファクト標準

●政府が特別に認めた標準化団体によって規定されるデジュリ標準

●コンソーシアムでの標準化(←独禁法緩和によって可能となった。プラットフォームビジネスを行う上では必須の戦略ツール)

新しい独禁法の運用では「どのような企業でもコンソーシアムに参加できる、成果物はすべての企業に公開しなければならない」とするなら、それはカルテルではないからOKとなった。→コンソーシアム標準化の登場

コンセンサス標準は非情に柔軟性が高い。例えば、柔軟に連合するメンバーを決めることが出来る技術の市場導入前に標準規格を策定する事も出来るし、従来市場取引されていなかった領域を標準化対象領域にして市場取引可能にする事も出来る。→先の先の絵がみえていれば、気付いていない他の企業を巻き込んで、自分が有利な方向にもっていける

「規格情報を誰に対しても公開しなくてはいけない」や「コンソーシアムへの参加を断ることが出来ない」などの制限

→企業の競争戦略とは関係の無いものとして扱われてきた(とりわけ日本企業)コンセンサス標準は極めて実は戦略的な道具であり、産業進化の方向を決めたり、自社に有利な産業構造を創り出したりする事に利用されているそういう研究成果が近年たくさんでてきている。

参加企業間でコンセンサス(合意)さえ形成できれば、技術が完成していなくても(技術が市場導入される前ですら)、当該領域を標準化対象領域とすることが出来る。 参加企業間で合意できるように、初期メンバー(コンソーシアム設立メンバー)を恣意的に決めるのである。

→先の先の絵がみえていれば、気付いていない他の企業を巻き込んで、自分が有利な方向にもっていける。

インテルの例1992 年に同社が初めてコンソーシアムを主導して、パソコンの標準規格(PCI バス)を策定した

→その後は知っての通り、PCは完全モジュール化した。これはちょおおおお先まで見通した作戦だったのか…

いっぽう、プラットフォーム(CPU とチップセット)内部のインターフェースに関しては、独自インターフェースであり、全く標準規格化されていない。モジュール化で価格下落のなかにあってもCPUの価格だけは下落しない。高くても皆それを使わざるを得ないため、常に粗利50%以上。

オープン化した部分は、技術伝播が一瞬で行われ、モジュール化し、コストが激烈に下がる:新興国メーカが大得意。

オープン化しない部分を担うインテル:オープン化している部分を担う企業もそこは絶対使わないといけないから、裾野が広がれば広がるほど、ただそれだけでもうかる。

製品のアーキテクチャ全体を知っている必要がある:インテルのHAL研究所は従来の基礎研究やってるところではなく「アンディ・グローブのおもちゃ箱」と言われたような場所。そこでパソコン全体のことをいろいろやっているなかで、プラットフォームビジネスのアイデアが出てきたらしい。それは財務出身者のオッティリーニというひとが考えたらしい。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーー

旧来の製造業と、プラットフォームビジネスしようとしている企業の、技術伝播のさせかたの違いと戦略的な考え方:あとで纏める

以上です

2010-11-05

ECDみた

きのうECDとイリシットツボイを初めてみました。むかし、ECDVDのなかで見てしまった『失点インザパーク』で書かれてるところからいろいろあって今ってのが、偶然植本一子のブログ最初のほうからずっとみてたこととか、自分の記憶とあいまって思い返されました。ECDはいま50歳。ジャズには70オーバーの人だってたくさんいますが、ECDが目の前でこういう内容のラップしているって姿が、とても深く胸に刻まれた一日でした。

2010-10-31

知財立国のジレンマ という論文よんだ

知財立国のジレンマとは「研究開発に巨額投資し、大量の特許を取得しているが、結果としてイノベーションに結びついていないこと」

なぜこういうことが起きるのかの説明、また、そういう状況を価値につなげた例を紹介している論文。そしてそこには新しい知財マネジメントが存在していることを述べている論文。

少し前に、兵庫県立大の立本准教授の講演を聞き、プラットフォーム戦略て何?ということに興味をもちました。最近になってまた調べていたら、知的資産経営総括寄付講座という団体が東大の中にあり、ディスカッションペーパーもあったのでひとつ読んでみましたが、これ、おもしろかった!

モジュラー型・インテグラル型ってのはよく言われますが、「オープン化されてしまう、すると参入障壁も下がり、コストもどんどん下がってしまう」という状況を逆に価値につなげる知財マネジメントを編み出したインテルのオッティリーニは天才だと思いました。

もうすこしインテルとGSM規格のケーススタディをやってみたいです。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

製品アーキテクチャにはインテグラル型とモジュラー型がある。

モジュラー型が進行した結果、知財立国のジレンマが登場することになった

(例:エレクトロニクス業界)

インテグラル型においてインテグラルされる技術体系は、キャッチアップしてくる企業にとって非常に高い参入障壁となっていた。

インテグラル型製品アーキテクチャでは、モジュラー型の入り込むすきがないから、特許の質と量を誇った企業が勝ち続ける。

モジュラー型:国際標準化される→一瞬のうちに技術伝播→製造コストとか安いから日本企業勝てない

特許のクロスライセンス・パテントプール:コスト安くなる、業界みんなで参入障壁つくれる

部品や材料:知財を独占しやすい

DVDのようなもの:数千にわたる特許で構成されるので、位置企業で全てを独占するのはむり

→クロスライセンス必要→国際標準化される→モジュラー型となる→製品設計・調達・生技・生産コストが激減する→参入障壁低くなる→いろんな企業が入り乱れる→コスト高いと勝てない。

特許をもっていなくてもお金を払えば活用できる。ちょっとお金はかかるけど、それでも他のところのコスト(売上高間接費)が低いから、利益は出る。特許をたくさん持っていても、持ってない会社とあまりトータルコストが変わらない。もしくは負けてしまう状況:知財立国のジレンマ

特許にお金を払わないといけない新興国の新規参入企業でも、知財コストの総額を工場出荷価格を10%以下におさえることができれば、他のところのコストが低いからトータルコストで優位に立てるらしい。

売上高間接費を小さくする仕組み

①ボリュームゾーンに集中②ユーザによって品質を変える③基礎研究をしない

資金は研究でなく④SCM確立⑤ブランド力(マーケティング・デザイン・広告)による価格維持

につかう

コモディティー化するタイミングで市場参入する(先駆者が有利だった事実はない)(持続的イノベーションについてのクリステンセンの指摘と同じ)

サムスンLGは国際標準化された瞬間に市場参入できるぐらいの技術力は持った。てことで日本企業が製品イノベーションや国際標準化を主導したところで、とくに意味はない。すぐに成績では抜かれてしまう。

オープンな国際企業間分業、そのサプライチェーンの特定セグメントで知財(技術の改版権)を独占する。その部分の技術は完全ブラックボックス化して公開しない。ほかは徹底的にオープンにする。そのチェーンを利用するやつはぜったいその独占された知財に対してお金を払わないといけない。独占した部分を絶対守るために凄いお金かける(訴訟・契約など)→絶対儲かる仕組み

例:マイクロソフト インテル シスコ 携帯GSM規格

失敗例:IBM

デファクトスタンダードではなく、「コンセンサススタンダード」ていうやつをつかって、規格の内容をすべてオープンにしてしまう。

オープン標準化の世界では付加価値が基幹部品に集中するという研究結果

(基幹部品のコストをさげるために積極的に外部に作らせるというようなことはしていないか)

独占したセグメントには、クロスライセンスを絶対採用しない

オープン化モジュラー型経営環境の中に、局所的にクローズドインテグラルが埋め込まれている

リバースエンジニアリングをみとめない?について調べる

「プラットフォーム戦略」てのとも多分に関係している

インテルとGSM規格のケーススタディは、別でまとめる

とりあえず、インテルでこの天才的な仕組を考え出したのはオッティリーニていう人(アンディーグローブが社長だったときに財務のトップだった人?)

どうやって、その仕組みを他の会社に最初に納得させるのか?が疑問

→みんな頭わるくて分かっていない段階で、先に気づいて、だまして納得させる感じ?

(たとえばGSM規格をどうして中国はうけいれたのか?)

以上です

なぜこういうことが起きるのかの説明、また、そういう状況を価値につなげた例を紹介している論文。そしてそこには新しい知財マネジメントが存在していることを述べている論文。

少し前に、兵庫県立大の立本准教授の講演を聞き、プラットフォーム戦略て何?ということに興味をもちました。最近になってまた調べていたら、知的資産経営総括寄付講座という団体が東大の中にあり、ディスカッションペーパーもあったのでひとつ読んでみましたが、これ、おもしろかった!

モジュラー型・インテグラル型ってのはよく言われますが、「オープン化されてしまう、すると参入障壁も下がり、コストもどんどん下がってしまう」という状況を逆に価値につなげる知財マネジメントを編み出したインテルのオッティリーニは天才だと思いました。

もうすこしインテルとGSM規格のケーススタディをやってみたいです。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

製品アーキテクチャにはインテグラル型とモジュラー型がある。

モジュラー型が進行した結果、知財立国のジレンマが登場することになった

(例:エレクトロニクス業界)

インテグラル型においてインテグラルされる技術体系は、キャッチアップしてくる企業にとって非常に高い参入障壁となっていた。

インテグラル型製品アーキテクチャでは、モジュラー型の入り込むすきがないから、特許の質と量を誇った企業が勝ち続ける。

モジュラー型:国際標準化される→一瞬のうちに技術伝播→製造コストとか安いから日本企業勝てない

特許のクロスライセンス・パテントプール:コスト安くなる、業界みんなで参入障壁つくれる

部品や材料:知財を独占しやすい

DVDのようなもの:数千にわたる特許で構成されるので、位置企業で全てを独占するのはむり

→クロスライセンス必要→国際標準化される→モジュラー型となる→製品設計・調達・生技・生産コストが激減する→参入障壁低くなる→いろんな企業が入り乱れる→コスト高いと勝てない。

特許をもっていなくてもお金を払えば活用できる。ちょっとお金はかかるけど、それでも他のところのコスト(売上高間接費)が低いから、利益は出る。特許をたくさん持っていても、持ってない会社とあまりトータルコストが変わらない。もしくは負けてしまう状況:知財立国のジレンマ

特許にお金を払わないといけない新興国の新規参入企業でも、知財コストの総額を工場出荷価格を10%以下におさえることができれば、他のところのコストが低いからトータルコストで優位に立てるらしい。

売上高間接費を小さくする仕組み

①ボリュームゾーンに集中②ユーザによって品質を変える③基礎研究をしない

資金は研究でなく④SCM確立⑤ブランド力(マーケティング・デザイン・広告)による価格維持

につかう

コモディティー化するタイミングで市場参入する(先駆者が有利だった事実はない)(持続的イノベーションについてのクリステンセンの指摘と同じ)

サムスンLGは国際標準化された瞬間に市場参入できるぐらいの技術力は持った。てことで日本企業が製品イノベーションや国際標準化を主導したところで、とくに意味はない。すぐに成績では抜かれてしまう。

オープンな国際企業間分業、そのサプライチェーンの特定セグメントで知財(技術の改版権)を独占する。その部分の技術は完全ブラックボックス化して公開しない。ほかは徹底的にオープンにする。そのチェーンを利用するやつはぜったいその独占された知財に対してお金を払わないといけない。独占した部分を絶対守るために凄いお金かける(訴訟・契約など)→絶対儲かる仕組み

例:マイクロソフト インテル シスコ 携帯GSM規格

失敗例:IBM

デファクトスタンダードではなく、「コンセンサススタンダード」ていうやつをつかって、規格の内容をすべてオープンにしてしまう。

オープン標準化の世界では付加価値が基幹部品に集中するという研究結果

(基幹部品のコストをさげるために積極的に外部に作らせるというようなことはしていないか)

独占したセグメントには、クロスライセンスを絶対採用しない

オープン化モジュラー型経営環境の中に、局所的にクローズドインテグラルが埋め込まれている

リバースエンジニアリングをみとめない?について調べる

「プラットフォーム戦略」てのとも多分に関係している

インテルとGSM規格のケーススタディは、別でまとめる

とりあえず、インテルでこの天才的な仕組を考え出したのはオッティリーニていう人(アンディーグローブが社長だったときに財務のトップだった人?)

どうやって、その仕組みを他の会社に最初に納得させるのか?が疑問

→みんな頭わるくて分かっていない段階で、先に気づいて、だまして納得させる感じ?

(たとえばGSM規格をどうして中国はうけいれたのか?)

以上です

2010-10-17

『イノベーションのジレンマ』よんだ

クリステンセン『イノベーションのジレンマ』The Innovator's Dilemmaを読みましたので、そのメモをただ記します。かなり、おもしろい本でした。

ほんと、あてはまるなーーとおもいながら読みました。

破壊的技術採用の場合、かなりわかんない中で進んでいくことになるが、そのときどうすんの?ということに関して、実際にプロジェクトを動かすひとの立場としてはこうするのがいいのでは、という示唆も文中ありましたが、それは組織をどうデザインするかにもつながっているということで、自分にもゆくゆくなにかためになるかもしれないと思いました。

以上です

以下はメモ以上のものではないです

-----------------

イノベーションのジレンマとは「企業が主流市場でリーダーになるための経営慣行そのものが、破壊的技術によってもたらされる機会を失う原因となる」こと

第一部:持続的技術・破壊的技術・イノベータのジレンマとは何かを説明

低価格、低技術。誰も優良企業は目を向けない技術。

破壊的イノベーション:既存技術の組み合わせ・低性能・低価格

破壊的技術を採用するという決定が遅れてしまう(優良企業であればあるほど)

大きい市場(主流市場)で成功している企業が、現在の自らの市場を分析すれば、破壊的技術に手を出すべきではないという結論が導かれる

(鉄鋼・切削機械・ディスクドライブ)

破壊的技術を採用する企業は、優良大企業が目をむけない、捨てたいと思っている市場で大きなシェアを占める。そしてだんだん、上位の市場に移行してくる。

大企業はだんだんと上に追い詰められる。

持続的イノベーション市場:ニーズも、顧客もいる。「顧客の声」を聞いてよくなるのは、持続的イノベーションの場合。

競争のさなかで破壊的技術を扱うときにジレンマとなるのは、持続的イノベーションを続けている現在の企業内に何も悪いところが見当たらないこと。

破壊的技術を採用するより、今の市場を攻めたほうが増益のチャンスが大きい、という状況。

優れた資源配分システム(=社内の判断プロセス)は収益性や受容性の高い大規模な市場を見いだせそうにないアイデアを排除するように出来ている。

しょうがない。それがなければ、そもそも企業として存続しない。しかしそうじゃない方向にいくのが破壊的イノベーション。

だけど、優秀なプロセスは、そうじゃない方向にはいくのを排除する。結果、巨大な機会損失となってしまう。

=イノベータのジレンマ

第二部:じゃあどうすんの?

最初の部分に要約が書いてある

主流市場の競争力を保ちながら破壊的技術を的確に追求することは不可能(4章の理由で)

組織を独立させることが必要

破壊的技術を追求する独立した組織が元の組織を食いつぶす。でもそれやんないとそもそも下から来る

(HPのインクジェットプリンタ)

薄膜ヘッドの導入事例。先駆者だった起業が、フォロワーより有利だったことを示す事実は存在しない。先駆者が大幅にシェア拡大していない。

先陣を切った学習効果でリードを活かし他社より高い技術レベエルを達成した様子もない(図による説明)

→これは持続的技術の場合。破壊的技術の場合は、真っ先に飛び込んで規模を出した起業が大勝ちする

経営はアートに近いというのは、例えば合理的に考えを重ねると参入する根拠が見つからない。はしごの上に上がってしまったあとに、下に降りるには。

飛ぶこと。insight。無根拠な確信。

小さい会社の場合、そこに飛び込んで小さな成果を出すと、数字自体は小さくても会社の伸び率は高いが、大企業になるとその程度の数字では失敗とみなされる。

だから別の価値観の小組織を独立させないといけない。破壊的技術を採用して出した数字が意味を持つような組織。最初は大企業はそこに目もくれない。

それがだんだん上位市場に食い込んでいく。

破壊的技術の用途:しりえない、発見するところからのスタート。agnostic marketing。

例:ホンダのスーパーカブ。ソニーのトランジスタラジオ。

一定の成長率をあげ続けたいという思惑。すると次第に下位市場にとどまれなくなる。

小さい組織:小規模市場を受け入れられる価値基準がある。低い利益率に耐えられるコスト構造を持つ。

232:新しい価値基準を導入するためにどうするか

236:新しい境界線をつくる

性能の供給過剰の意味:商品ライフサイクルが次の段階へ移るサイン

単に3.5インチが8インチ、5.25インチと同レベルのスペック、コストになったから各社一気に採用したのではない。むしろまだ3.5インチの方がコスト高かった。

これが意味するのは、容量に対する需要が飽和状態になるとまだ市場の需要を満たしていない他の性能指標が重要視されたことを意味する(この場合は大きさ)。

すべての需要が飽和したら、市場がコスト以外の何も重要視しなくなる。

機能→信頼性→利便性→コスト。

以後、まとめのページをコピーする。

---------------------------

ほんと、あてはまるなーーとおもいながら読みました。

破壊的技術採用の場合、かなりわかんない中で進んでいくことになるが、そのときどうすんの?ということに関して、実際にプロジェクトを動かすひとの立場としてはこうするのがいいのでは、という示唆も文中ありましたが、それは組織をどうデザインするかにもつながっているということで、自分にもゆくゆくなにかためになるかもしれないと思いました。

以上です

以下はメモ以上のものではないです

-----------------

イノベーションのジレンマとは「企業が主流市場でリーダーになるための経営慣行そのものが、破壊的技術によってもたらされる機会を失う原因となる」こと

第一部:持続的技術・破壊的技術・イノベータのジレンマとは何かを説明

低価格、低技術。誰も優良企業は目を向けない技術。

破壊的イノベーション:既存技術の組み合わせ・低性能・低価格

破壊的技術を採用するという決定が遅れてしまう(優良企業であればあるほど)

大きい市場(主流市場)で成功している企業が、現在の自らの市場を分析すれば、破壊的技術に手を出すべきではないという結論が導かれる

(鉄鋼・切削機械・ディスクドライブ)

破壊的技術を採用する企業は、優良大企業が目をむけない、捨てたいと思っている市場で大きなシェアを占める。そしてだんだん、上位の市場に移行してくる。

大企業はだんだんと上に追い詰められる。

持続的イノベーション市場:ニーズも、顧客もいる。「顧客の声」を聞いてよくなるのは、持続的イノベーションの場合。

競争のさなかで破壊的技術を扱うときにジレンマとなるのは、持続的イノベーションを続けている現在の企業内に何も悪いところが見当たらないこと。

破壊的技術を採用するより、今の市場を攻めたほうが増益のチャンスが大きい、という状況。

優れた資源配分システム(=社内の判断プロセス)は収益性や受容性の高い大規模な市場を見いだせそうにないアイデアを排除するように出来ている。

しょうがない。それがなければ、そもそも企業として存続しない。しかしそうじゃない方向にいくのが破壊的イノベーション。

だけど、優秀なプロセスは、そうじゃない方向にはいくのを排除する。結果、巨大な機会損失となってしまう。

=イノベータのジレンマ

第二部:じゃあどうすんの?

最初の部分に要約が書いてある

主流市場の競争力を保ちながら破壊的技術を的確に追求することは不可能(4章の理由で)

組織を独立させることが必要

破壊的技術を追求する独立した組織が元の組織を食いつぶす。でもそれやんないとそもそも下から来る

(HPのインクジェットプリンタ)

薄膜ヘッドの導入事例。先駆者だった起業が、フォロワーより有利だったことを示す事実は存在しない。先駆者が大幅にシェア拡大していない。

先陣を切った学習効果でリードを活かし他社より高い技術レベエルを達成した様子もない(図による説明)

→これは持続的技術の場合。破壊的技術の場合は、真っ先に飛び込んで規模を出した起業が大勝ちする

経営はアートに近いというのは、例えば合理的に考えを重ねると参入する根拠が見つからない。はしごの上に上がってしまったあとに、下に降りるには。

飛ぶこと。insight。無根拠な確信。

小さい会社の場合、そこに飛び込んで小さな成果を出すと、数字自体は小さくても会社の伸び率は高いが、大企業になるとその程度の数字では失敗とみなされる。

だから別の価値観の小組織を独立させないといけない。破壊的技術を採用して出した数字が意味を持つような組織。最初は大企業はそこに目もくれない。

それがだんだん上位市場に食い込んでいく。

破壊的技術の用途:しりえない、発見するところからのスタート。agnostic marketing。

例:ホンダのスーパーカブ。ソニーのトランジスタラジオ。

一定の成長率をあげ続けたいという思惑。すると次第に下位市場にとどまれなくなる。

小さい組織:小規模市場を受け入れられる価値基準がある。低い利益率に耐えられるコスト構造を持つ。

232:新しい価値基準を導入するためにどうするか

236:新しい境界線をつくる

性能の供給過剰の意味:商品ライフサイクルが次の段階へ移るサイン

単に3.5インチが8インチ、5.25インチと同レベルのスペック、コストになったから各社一気に採用したのではない。むしろまだ3.5インチの方がコスト高かった。

これが意味するのは、容量に対する需要が飽和状態になるとまだ市場の需要を満たしていない他の性能指標が重要視されたことを意味する(この場合は大きさ)。

すべての需要が飽和したら、市場がコスト以外の何も重要視しなくなる。

機能→信頼性→利便性→コスト。

以後、まとめのページをコピーする。

---------------------------

2010-10-16

「NAVERまとめ リニューアル まとめた人に報酬」てのはおっと思った

まず、佐々木俊尚の講演をききにいったときの発言メモを記します

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

電子書籍の状況

京極夏彦はアドビの組版ソフト使って書いている。自分で作り、自分で出版できる。

もうすべて中抜きして金を取れる。破壊的。

凸版、朝日、KDDI、SONYで組む。なし崩し的に始まっている。

「本のコンテンツ」というものが新しくなっている。インタラクティブに。飛び出す絵本とか作れる。

写真クリックするとさらに情報に飛べるとか、雑誌のアプリケーション化。しかしこれは雑誌の本質そのもの。

日本ではしかしほとんどが単なる雑誌のPDFという状況。

リクルートのじゃらんはapp.としておもしろい。

雑誌というものはそもそもウェブ的。自分がいいところだけ見る。リンクを見て他のところに行く。

ハイパーリンク化、インタラクティブ化と雑誌の親和性は高い。

一方、小説はそうじゃない。シーケンシャル。

コンテンツを何で読むのか、媒体の変化は歴史上何回か起こってきた。

粘土板、竹、パピルス、羊皮紙、紙。

紙がずっとだったけど、今変化している。

変化していないのは流通システム。昔は写本(修道院や図書館)

自分のアイデアがオリジナルなものかどうか、知り得無かった。

グーテンベルク後、「知」のアンビエント化が起きた。

イスラム文化によってバックアップが取られた。ギリシャ文化はクラッシュした。

後にヨーロッパ人がそのデータを再発見し、復元した。ルネサンス。

聖書が誰でも読めるようになった。教会が中抜きされた。宗教改革。

政治の内容が文章で残されるようになり、適当にできなくなった。保険制度崩壊。絶対王政。民主主義。

印刷制度、500年ぶりの二度目の変化。電子物流。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

電子書籍と情報のキュレーティングについて

コストがゼロになる。したがって玉石混交になる。

今の本も昔の本も、フラットに売りだされる。絶版とか必要ない。

どうやって良い本を抽出するのかが問題になる。

また、自分がなぜその本を読むのかの背景、コンテキスト的な読み方、がフォーカスされる。

「いま〇〇なひとがよむべき五冊の本」みたいな紹介のされ方。

コンテキストを用意してくれると、その本の見え方が変わる。

共有もして、理解を深められる。(山形浩生さんの書評とか)

マスメディアの情報の流し方:大河的。大きい川みたいに大量に均一なやつをながして、受け手は魚みたいに口を開けて一様に接種するだけ

細かい情報はマスメディアが本質的にマスである以上担いきれない

湿地帯的情報:小さなビオトープがたくさん並立している。何か他のところから、水が流れこんでもいる。

広告クライアントどこに情報流せばいいのか、混乱している。情報の流れかたまだ把握出来ていない。

情報は個人を軸として流れる。マスメディアの情報大雑把すぎて面白くない。

今は皆、あるものに詳しい〇〇さんのblog、〇〇さんのtwitterというように、リストアップしている。そしてそれをフォローするだけで必要十分を満たす。

個人発の情報は玉石混交かつ超大量。一次情報の中からイイヤツだけ拾い上げるのは事実上不可能。

だけど、「誰が発している情報か」で説得性、納得性が高まる。

情報自体はわかんないが、人の評価は確立する。そういう人をみつけてフォローしている

ソーシャルメディアの根本

人を軸にして情報が流れる

自分が信頼している人が流す情報

食べログでも、この人が評価するなら信用できる。というような仕方で情報を収集する。

世界中にある〇〇。それを独自の視点で評価し、提示する。

コンテクストをつけて、見え方をつくる。キュレーション。

(大量にならんでいるわけではないのに、非常に良いレコード屋を思い浮かべる)

情報量超大量になっているだけにcontents is not the king, but curating

どんな圏域の人か、自分で見つけてきてフォローする。

でもビオトープがたくさんありすぎて、価値観が違う:サイバーカスケード。

オープンなコミュニティでは批判も多い、それによって最適化される。

→インターネットは正義が勝つという信念

curationは言ってみれば個人のバイアス。例えば佐々木俊尚という人間のバイアス、立ち位置を折り込み済にして、情報をとる。

そうしたいと他の人が思ってくれるかどうか。

ビジネスとしてcuratingがなりたつかわからない。

(書評をするαブロガーというところからいろいろなビジネスに進んでいっている池田信夫 というのはいる)

(また、良いレコード屋を想起)

ーーーーーーーーーーーー

しかし、つい最近naverまとめサイトから、良いまとめをした人にお金をだす意向だということが発表された

「目指せ“1億総キュレーター” 「NAVERまとめ」リニューアル、まとめた人に報酬も」

http://www.itmedia.co.jp/news/articles/1010/15/news035.html

自分も、ひとつぐらいこういう分野をもちたい、と思います。

以上です

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

電子書籍の状況

京極夏彦はアドビの組版ソフト使って書いている。自分で作り、自分で出版できる。

もうすべて中抜きして金を取れる。破壊的。

凸版、朝日、KDDI、SONYで組む。なし崩し的に始まっている。

「本のコンテンツ」というものが新しくなっている。インタラクティブに。飛び出す絵本とか作れる。

写真クリックするとさらに情報に飛べるとか、雑誌のアプリケーション化。しかしこれは雑誌の本質そのもの。

日本ではしかしほとんどが単なる雑誌のPDFという状況。

リクルートのじゃらんはapp.としておもしろい。

雑誌というものはそもそもウェブ的。自分がいいところだけ見る。リンクを見て他のところに行く。

ハイパーリンク化、インタラクティブ化と雑誌の親和性は高い。

一方、小説はそうじゃない。シーケンシャル。

コンテンツを何で読むのか、媒体の変化は歴史上何回か起こってきた。

粘土板、竹、パピルス、羊皮紙、紙。

紙がずっとだったけど、今変化している。

変化していないのは流通システム。昔は写本(修道院や図書館)

自分のアイデアがオリジナルなものかどうか、知り得無かった。

グーテンベルク後、「知」のアンビエント化が起きた。

イスラム文化によってバックアップが取られた。ギリシャ文化はクラッシュした。

後にヨーロッパ人がそのデータを再発見し、復元した。ルネサンス。

聖書が誰でも読めるようになった。教会が中抜きされた。宗教改革。

政治の内容が文章で残されるようになり、適当にできなくなった。保険制度崩壊。絶対王政。民主主義。

印刷制度、500年ぶりの二度目の変化。電子物流。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

電子書籍と情報のキュレーティングについて

コストがゼロになる。したがって玉石混交になる。

今の本も昔の本も、フラットに売りだされる。絶版とか必要ない。

どうやって良い本を抽出するのかが問題になる。

また、自分がなぜその本を読むのかの背景、コンテキスト的な読み方、がフォーカスされる。

「いま〇〇なひとがよむべき五冊の本」みたいな紹介のされ方。

コンテキストを用意してくれると、その本の見え方が変わる。

共有もして、理解を深められる。(山形浩生さんの書評とか)

マスメディアの情報の流し方:大河的。大きい川みたいに大量に均一なやつをながして、受け手は魚みたいに口を開けて一様に接種するだけ

細かい情報はマスメディアが本質的にマスである以上担いきれない

湿地帯的情報:小さなビオトープがたくさん並立している。何か他のところから、水が流れこんでもいる。

広告クライアントどこに情報流せばいいのか、混乱している。情報の流れかたまだ把握出来ていない。

情報は個人を軸として流れる。マスメディアの情報大雑把すぎて面白くない。

今は皆、あるものに詳しい〇〇さんのblog、〇〇さんのtwitterというように、リストアップしている。そしてそれをフォローするだけで必要十分を満たす。

個人発の情報は玉石混交かつ超大量。一次情報の中からイイヤツだけ拾い上げるのは事実上不可能。

だけど、「誰が発している情報か」で説得性、納得性が高まる。

情報自体はわかんないが、人の評価は確立する。そういう人をみつけてフォローしている

ソーシャルメディアの根本

人を軸にして情報が流れる

自分が信頼している人が流す情報

食べログでも、この人が評価するなら信用できる。というような仕方で情報を収集する。

世界中にある〇〇。それを独自の視点で評価し、提示する。

コンテクストをつけて、見え方をつくる。キュレーション。

(大量にならんでいるわけではないのに、非常に良いレコード屋を思い浮かべる)

情報量超大量になっているだけにcontents is not the king, but curating

どんな圏域の人か、自分で見つけてきてフォローする。

でもビオトープがたくさんありすぎて、価値観が違う:サイバーカスケード。

オープンなコミュニティでは批判も多い、それによって最適化される。

→インターネットは正義が勝つという信念

curationは言ってみれば個人のバイアス。例えば佐々木俊尚という人間のバイアス、立ち位置を折り込み済にして、情報をとる。

そうしたいと他の人が思ってくれるかどうか。

ビジネスとしてcuratingがなりたつかわからない。

(書評をするαブロガーというところからいろいろなビジネスに進んでいっている池田信夫 というのはいる)

(また、良いレコード屋を想起)

ーーーーーーーーーーーー

しかし、つい最近naverまとめサイトから、良いまとめをした人にお金をだす意向だということが発表された

「目指せ“1億総キュレーター” 「NAVERまとめ」リニューアル、まとめた人に報酬も」

http://www.itmedia.co.jp/news/articles/1010/15/news035.html

自分も、ひとつぐらいこういう分野をもちたい、と思います。

以上です

2010-09-19

先週の会議の感想

先週末は短い時間ではあるが、経営トップと一対一で意見交換する機会を得た。

いま、自分が報告をしてるのと同じようなものが、毎日、世界中から数々上がってくるが、それに対し、自分の後ろには誰もいないという状況で判断をし続けなければならない。それは凄いプレッシャーだと思う。ただし、その状況にいるせいで急速にいろいろなことを身につけていく。

いっぽう、個人事業主としてがんばっている先輩や友人がいるが、かれらのやっていることと上記のことと、本質は変わらない。規模の大きさや歴史に目が行きがちになるが。それは忘れないようにしようと思った。

それから、組織改革においても、大組織の中に小さい事業体(機能別ではないやつ)を作り事業部社長にもじどおり「経営」をしてもらう。事業の損益責任を負った個人事業主としてSBUを運営してもらう。エリートはエリートというレッテルを貼られた瞬間からそのように振舞うようになる。それによって急速にいろんなことをできるようになってもらう。そこまで徹底して変えきることができたら良いと思った。これはやってみたいことだ。

なにしろ、そんなにいつもあることではないので、いろいろ覚えておこう。

以上のようなことを考えました。

いま、自分が報告をしてるのと同じようなものが、毎日、世界中から数々上がってくるが、それに対し、自分の後ろには誰もいないという状況で判断をし続けなければならない。それは凄いプレッシャーだと思う。ただし、その状況にいるせいで急速にいろいろなことを身につけていく。

いっぽう、個人事業主としてがんばっている先輩や友人がいるが、かれらのやっていることと上記のことと、本質は変わらない。規模の大きさや歴史に目が行きがちになるが。それは忘れないようにしようと思った。

それから、組織改革においても、大組織の中に小さい事業体(機能別ではないやつ)を作り事業部社長にもじどおり「経営」をしてもらう。事業の損益責任を負った個人事業主としてSBUを運営してもらう。エリートはエリートというレッテルを貼られた瞬間からそのように振舞うようになる。それによって急速にいろんなことをできるようになってもらう。そこまで徹底して変えきることができたら良いと思った。これはやってみたいことだ。

なにしろ、そんなにいつもあることではないので、いろいろ覚えておこう。

以上のようなことを考えました。

2010-08-12

KYOTO CAMP 2:坂口恭平『ゼロから始める都市型狩猟採集生活』をよんで考えたこと

瀬戸内国際芸術祭で豊島という島に行き「藤島八十郎をつくる」という作品を見た。

築数十年のボロボロの廃屋が「藤島八十郎という絵本作家をめざす男の家」という設定で改造されている。中には旅、芸術、建築などの本がぎっしり並んでいる。中南米、ジャズ、自然をつかった芸術、などが好きな模様。また、土間になった作業場の壁には超大量の工具が整然とかけられている。八十郎は必要な物をじぶんでつくる、セルフビルドをしているらしい。二階にはテントが張ってある。庭で野菜を育てている。台所にはいつも使っている感じの自家製調味料のビン、お茶の缶などが置いてある。冷蔵庫には飲み物が入っており、八十郎にお代をはらえば飲んでよい。実際に飲んだ。八十郎の家にお邪魔する感じで、本も読んだ。

島にずっと昔からある家を作品にするというのには、もともと家プロジェクトというのがあり、他にも今回の芸術祭でたくさんの古い家が使用され、それぞれかっこいい作品として生まれ変わっているが、それと藤島八十郎をつくるは趣を異にする感があった。

廃屋がきれいな家に改装されているわけでは全くない。ところどころ床が抜けているし隙間もあいている。だが八十郎さんが素人仕事によって彼なりの工夫を重ね、家というか「人間の巣」として見事に使っている感。石山修武さんが教えてくれたかっこいいやつと同じ方向性。予想どおり、八十郎は石山さんの図録も読み込んでいる模様。

ここに住んでいる八十郎は、島のお年寄りと直接触れ合うため移り住んできた。芸術家の想像力が及びもしないほど豊かな経験をもつ彼ら彼女らの体験をもとに絵本をつくるのが、彼の目指すところらしい。意図的に、移民になろうとしている。今福龍太の本が端の方に置いてあったが、言いたいことは、そういうことであると思う。

実は、それは半分本当の話で、作家さんの片方が本当に住民票をこの藤島八十郎の家に移し、この島で、島のお年寄りの話をききながら物語を書いていくという。それを八十郎の作品として蓄積していくという。芸術祭が終わったあともこの島で八十郎をつくっていくという。彼は八十郎をつくる三十郎として意図的に移民になろうとしていた。

その前日、犬島では「維新派」という舞台を見た。そんときはあんま強く意識できなかったが、東アジアに浮かぶ島々の近代化の歴史において、意図的に移民になろうとしてきた人々がいた。複数の時間が同時に存在する劇中繰り返される「そこはいつですか」という問いかけによって、知らず知らずのうちに「じゃあ自分はいまどこにいるの」を考えさせられ、考えてみると「島々の近代化の成れの果て、かつて栄えた銅精錬所の巨大な廃墟の前で、2010年、島々とそこに渡った意図的な移民の歴史を見ている」という結論に至る。

ーーーーーーーーー

石川直樹の本にクモや気球を引き合いに出し「ふとしたことによって、あらゆる土地や考えから自分を 離陸 させることができる」と書いてある部分がある。灼熱のなか島をめぐったこと。後輩の結婚式。何も変わらないラーメン定食。京都に住んでいること。

築数十年のボロボロの廃屋が「藤島八十郎という絵本作家をめざす男の家」という設定で改造されている。中には旅、芸術、建築などの本がぎっしり並んでいる。中南米、ジャズ、自然をつかった芸術、などが好きな模様。また、土間になった作業場の壁には超大量の工具が整然とかけられている。八十郎は必要な物をじぶんでつくる、セルフビルドをしているらしい。二階にはテントが張ってある。庭で野菜を育てている。台所にはいつも使っている感じの自家製調味料のビン、お茶の缶などが置いてある。冷蔵庫には飲み物が入っており、八十郎にお代をはらえば飲んでよい。実際に飲んだ。八十郎の家にお邪魔する感じで、本も読んだ。

島にずっと昔からある家を作品にするというのには、もともと家プロジェクトというのがあり、他にも今回の芸術祭でたくさんの古い家が使用され、それぞれかっこいい作品として生まれ変わっているが、それと藤島八十郎をつくるは趣を異にする感があった。

廃屋がきれいな家に改装されているわけでは全くない。ところどころ床が抜けているし隙間もあいている。だが八十郎さんが素人仕事によって彼なりの工夫を重ね、家というか「人間の巣」として見事に使っている感。石山修武さんが教えてくれたかっこいいやつと同じ方向性。予想どおり、八十郎は石山さんの図録も読み込んでいる模様。

ここに住んでいる八十郎は、島のお年寄りと直接触れ合うため移り住んできた。芸術家の想像力が及びもしないほど豊かな経験をもつ彼ら彼女らの体験をもとに絵本をつくるのが、彼の目指すところらしい。意図的に、移民になろうとしている。今福龍太の本が端の方に置いてあったが、言いたいことは、そういうことであると思う。

実は、それは半分本当の話で、作家さんの片方が本当に住民票をこの藤島八十郎の家に移し、この島で、島のお年寄りの話をききながら物語を書いていくという。それを八十郎の作品として蓄積していくという。芸術祭が終わったあともこの島で八十郎をつくっていくという。彼は八十郎をつくる三十郎として意図的に移民になろうとしていた。

その前日、犬島では「維新派」という舞台を見た。そんときはあんま強く意識できなかったが、東アジアに浮かぶ島々の近代化の歴史において、意図的に移民になろうとしてきた人々がいた。複数の時間が同時に存在する劇中繰り返される「そこはいつですか」という問いかけによって、知らず知らずのうちに「じゃあ自分はいまどこにいるの」を考えさせられ、考えてみると「島々の近代化の成れの果て、かつて栄えた銅精錬所の巨大な廃墟の前で、2010年、島々とそこに渡った意図的な移民の歴史を見ている」という結論に至る。

ーーーーーーーーー

石川直樹の本にクモや気球を引き合いに出し「ふとしたことによって、あらゆる土地や考えから自分を 離陸 させることができる」と書いてある部分がある。灼熱のなか島をめぐったこと。後輩の結婚式。何も変わらないラーメン定食。京都に住んでいること。

2010-08-10

KYOTO CAMP 1:ハーバードビジネスレビューをよんでみた

Harvard Business Review - "Choosing Strategies for Change" by John P. Kotter and Leonald A. Schlesingerをよんだ。

●1979に出た論文だが、その時から今でも変わっていないことは「いつも変わらないといけないということ」という注釈からスタートする。

●ある程度、現状認識とプランの方向性が見えている段階の話で、実行にあたって抵抗者がでてくるが、どうすんの?ということについて書かれている論文と理解した。

●「抵抗の原因の型」「それへの対処」「改革すすめるときにどうやるかと、すすめるときに変数として影響してくる事項」をあげて、戦略の失敗を戦術で補うのはむりだから、最初にちゃんと練り上げようという結び

【抵抗の原因の型】

1.個人の目先の利害が全体の利害に一致していない場合、その人は政治的行動に出ることがある

2.たんに利害だけで抵抗するわけではない。変えようとする方と、変えられる方に信頼関係がない場合、改革の意味を悪く取られ、抵抗勢力となる

3.変える方の「現状認識から変化への見積り」と変えられる方のそれがけっこう違う、ということを見逃してしまう。だから「現状はこう」「だからこう変える」というシナリオが現場から見て的外れになり、結果として抵抗をうむ

4.変化を受け入れられないことがある:頭では分かっていても感情的に無理。機構改革の結果重要なポジションに就いて、やらなきゃって意識はあるんだけど、結果として大変になるし…内心いやだーとおもっていると、無意識のうちに抵抗行動をとりはじめる

【まとめ】

●どんな抵抗の型なのかをきちんと見積もることができたら、処方箋もそれに合ったものにできる

【抵抗者に対処するには】

「説明する」:

両者に信頼関係がないと受け入れられない。聞いた人が内容を信じていない。とりわけ多くの人が対象となる場合。これを見過ごしてしまいがち。

両者に信頼関係がないと受け入れられない。聞いた人が内容を信じていない。とりわけ多くの人が対象となる場合。これを見過ごしてしまいがち。

「プラン作りに巻き込む」:

抵抗者となりそうな人をあらかじめ巻き込んでプランの策定からやるってのは良いが、いろんな人が入ってくるので時間がかかる。納期に対して間に合うのかという問題と、じっくり検討しないと穴だらけのシナリオになってしまうのではないかというジレンマ

抵抗者となりそうな人をあらかじめ巻き込んでプランの策定からやるってのは良いが、いろんな人が入ってくるので時間がかかる。納期に対して間に合うのかという問題と、じっくり検討しないと穴だらけのシナリオになってしまうのではないかというジレンマ

「フォローアップする(教育とかファシリテーション)」:

新しい環境にアジャストできない人の相談員をもうけた。新手法の定着のため、教育、研修を充実させた…などの例を紹介。しかし時間をかけて、お金をかけて、それでも定着しないかもしれない、というのは基本的にある。自分で色々できるタフな経営者ほど、抵抗の根にあるおそれ、心配といった普通の感情を見逃してしまう。

新しい環境にアジャストできない人の相談員をもうけた。新手法の定着のため、教育、研修を充実させた…などの例を紹介。しかし時間をかけて、お金をかけて、それでも定着しないかもしれない、というのは基本的にある。自分で色々できるタフな経営者ほど、抵抗の根にあるおそれ、心配といった普通の感情を見逃してしまう。

「インセンティブを提示する」:

給料上げるとか。別に一緒になりたくはないが、その抵抗者の是認を得るために、彼らを重要なポジションにつけたり、金を与えたりする。

給料上げるとか。別に一緒になりたくはないが、その抵抗者の是認を得るために、彼らを重要なポジションにつけたり、金を与えたりする。

「強制する」:

スピードが要求されるとき、これを使わざるを得ない。抵抗を覚悟。

スピードが要求されるとき、これを使わざるを得ない。抵抗を覚悟。

【まとめ】

●うえのやりかたどれかいっこではなくて、慎重にやるべき時によいくみあわせで用いる。

●バラバラでシナリオ感がなく、あれもこれもの欲張りプランはだめ

【さいごに振り返り:改革の時どんなやりかたでやる?】

①まず把握すること

●抵抗者はどこにどれだけいるか

●推進者と抵抗者の力関係は

●推進者は改革に必要な情報を十分にもっているのか

●Is the stakes low or high?

②そのうえで

●シナリオが論理一貫性あるものになってること

●少人数でやること

●抵抗者を最小化する努力をするより、抵抗者多くてものりこえるやりかたをすること

【まとめ】

②で書いた方に走り過ぎると失敗するが、でもそれと反対にやっていたら、ゴールは来ない

【最後のまとめ】

●戦略の失敗を戦術で補うのはむりだから、最初にちゃんと練り上げよう

【考えたこと】

集団の「意識」「士気」という一見とらえどころのない事象を、抵抗の原因という視点で類型化し、それへの対応という形で論理的に分析している。現実で似たような状況になったとき、いろいろ考えて対処をしているが、上記のような大きなフレームを頭に入れてやってるのとそうでないのでは、違うと思った。とりわけ、私個人の説得力という点で、知識として蓄積してあることは重要とおもった。

以上です

2010-07-21

教科書的な本をいろいろ紹介してもらったので紹介します

英語で「良い」を段階的に表現すると、good < excellent < 'classic'。つまり英語のclassicの訳語としての古典てのは別に古いわけではなく時間を超えて名作でありつづける作品を指すとのことです。人間発電所的な。

今週から隣の席にMBAホルダーかつPh.Dコース在籍中のかたがいらっしゃり、いろいろと勉強になりすぎています。新書とか自己啓発書みたいのではなく、ガリ勉スタイルで読むべき基礎的な文献を紹介してくれました。

製品には設計情報が転写されるという考え方 東京大学ものづくり研究科 藤本教授

てことで、基礎的なところから積み上げをしたいと思っています。以上です。

今週から隣の席にMBAホルダーかつPh.Dコース在籍中のかたがいらっしゃり、いろいろと勉強になりすぎています。新書とか自己啓発書みたいのではなく、ガリ勉スタイルで読むべき基礎的な文献を紹介してくれました。

製品には設計情報が転写されるという考え方 東京大学ものづくり研究科 藤本教授

"Choosing Strategies for Change"1979 まさにthe classic

てことで、基礎的なところから積み上げをしたいと思っています。以上です。

2010-07-15

前回のエントリをうけての業務報告

今日はけっこう重い内容のプレゼンがあった。部署のみんなで練り上げた企画を持っていったが、ちゃぶ台をひっくりがえす感じで、振り出しに戻る。おわって帰る前に先輩からひっくりがえされてどう思ったとの質問。

時間かけて作って持っていって、全部だめって言われて、全部つくり直してもっていったらまたダメ×10ぐらい。を今までなんかいも経験してきた。では何回やったらいいのか、あの人たちいついいっていうわけ???と思いましたか。そうではないと思うんですよ。やることはまたふりだしにもどっているのですけど、0点にもどったのではなくて、これでおそらく5点ぐらい進んだなといつも感じるんですよ。

考えたこと

1.前回のエントリで考えていたことがあって、先輩が言ってることと全く同じと思った。2.学生のときアウトプットを教官にもっていって指導を受けていた頃を思い出した。教授はとても論理的でまじ厳しかった。それに対しあの頃の自分はその時はすごい頑張ってるつもりだったが、いま思うとまったく甘かったと感じた。なぜだ、金がかかってなかったから?本気度ひくし。次うごくまでの速さ、納期設定、ものともせずやる感じ…など。人間レベル低い。きょう先輩見ていてそう思った。3.ゼミで教授がよくしていたすごく激しい話し合いによって、何も言わない人間はその場に存在しないと同じ、言葉に出来ない思考はそこに存在していないと同じ、と深く思わされた。はずであった。どんな場面でもアウトプットによってのみ評価される。

以上です

時間かけて作って持っていって、全部だめって言われて、全部つくり直してもっていったらまたダメ×10ぐらい。を今までなんかいも経験してきた。では何回やったらいいのか、あの人たちいついいっていうわけ???と思いましたか。そうではないと思うんですよ。やることはまたふりだしにもどっているのですけど、0点にもどったのではなくて、これでおそらく5点ぐらい進んだなといつも感じるんですよ。

考えたこと

1.前回のエントリで考えていたことがあって、先輩が言ってることと全く同じと思った。2.学生のときアウトプットを教官にもっていって指導を受けていた頃を思い出した。教授はとても論理的でまじ厳しかった。それに対しあの頃の自分はその時はすごい頑張ってるつもりだったが、いま思うとまったく甘かったと感じた。なぜだ、金がかかってなかったから?本気度ひくし。次うごくまでの速さ、納期設定、ものともせずやる感じ…など。人間レベル低い。きょう先輩見ていてそう思った。3.ゼミで教授がよくしていたすごく激しい話し合いによって、何も言わない人間はその場に存在しないと同じ、言葉に出来ない思考はそこに存在していないと同じ、と深く思わされた。はずであった。どんな場面でもアウトプットによってのみ評価される。

以上です

2010-06-28

石井淳蔵『マーケティングの神話』をよんで考えたことをメモします

石井淳蔵『マーケティングの神話』という本をよんで、かなり単純化して以下のことを考えました。

なぜ広告の開発が、モノと同じように進まないのか?

2つのプロセスが異質だから。

①モノは、論理実証主義型の開発プロセス

経験からの帰納、公理からの演繹→仮説の構築(コンセプト・ターゲットetc.)

→妥当性の検証→適用、もしくは帰納に戻り、仮説の再構築。

(帰納や演繹で仮説を構築するところの推論は、とてもしっかりしているイメージ)

②広告は、意味了解型の開発プロセス

多面的情報収集→コンセプトなどの構成→多面的情報の再解釈→再再構成や情報収集へ。

ーーーーーーー

家電だってモノだけど①だとはいいきれるわけがない!それはまあいいです。

ーーーーーーー

例えばイベントを企画するとき、①、②のどちらかというと、②の要素が沢山ある。

・家電の場合は目標値を数値でだせる(〇〇性能◯%UPとか)。一方イベントのばあい、単純に目標値を数値に置き換えられない。

・何を以て良いアウトプットなのか?を明確にしづらい、そのまま開発がスタートする。それで②をやる感じに流れていく。確かに!

・アウトプットのあるべき姿が明確になることはないまま開発のステップが進む。したがって、ステップはなんども手戻りしたり、進むときも論理的ではなかったりする。

・コンセプト決めるために多面的な情報収集がされる。多面的=焦点を定めた情報収集とはならない。何がいいのかわからないので、とりあえず多面的にやる。一見関係ないようなことが決定的になる可能性もある。

・脈絡の無いデータの断片からコンセプトが「構成される」

・どこまで進んでも、ゴールやそれにいたらしめる要素は何が望ましいのかについて、基準が曖昧。だから、決まりかけても批判されて最初からやり直し、てことが多々ある。またやり直しに反対するにも、定量的な反対根拠があるわけではない。

・なぜあるコンセプトが選ばれるのかについて、論理的、または定量的な説明をすることが難しい。そのため、企画段階では多種多様な意見がでてくる。それらの調整に時間と労力をすごく使う。議論には決め手がなく、出口のない議論が果てしなく続いてしまう。

・定性情報からコンセプトを構成するにあたり、その信頼性をたかめるために定量情報が用いられるが、それが最終決定できるほど強いなものになるわけでもない。

・多面的情報収集→コンセプト、属性の構成→多面的情報の再解釈→再構成、また情報収集。…つまり②では①みたいに「仮説・検証をしているわけではない」。①のプロセスが通用してない。

ーーーーーーー

考えたこと

イベントのような製品を開発するには、単純な仮説と検証のやりかたにはめればいいと考えるのはやめたほうがいい気がする。では②のほうにいったからといって、上のような問題がたくさんあってどうしたらいいの?となるが、ここはハラをくくって時間と労力かかるのを覚悟して「情報収集」「コンセプトの構成」「情報の再解釈」「なんどもやりなおし」を多面的に入念にやる。そしたらアウトプットの精度を高めることはできる。

と思うので、そう信じて行動する。

以上です。

2010-06-20

佐々木俊尚さんの講演をきいて思い出したことをメモします

自分があいたいしているものと、他のものとの関係を知覚する。何かのコンテクストを読み込んでいるとき、それがアスペクトとして本人の目の前に浮かんでくる。アスペクト視。とウィトゲンシュタインの本を読んでいて理解した。それをさせてくれるような情報の提示。キュレーション。膨大すぎてそれ自体ではフラットになっている情報群をある大きな見えのもとで提示してくれるような人。キュレーター。

見えがある場合とない場合、違う見えのもとで接している場合、振舞いの微妙な陰影に違いが出てくる。どんな大きな見えのもとにいるかで、行動が少しずつ異なってくる。

ただ多いだけじゃなくて良いレコード屋にいくと感じる感じ。池田信夫の一連の書評を発見した時の感じ。いろんな小さい水たまりごとに見えを提供するひとがいて、自分の好みの提供者をフォローする。この分野ではこの人。この分野ではこの人。

お金を使うときになるべく、この人に払いたいと思える人からサービスを受けたり、モノを売ってもらったりしたい。そういう時にはあまりお金を惜しまないようにしよう。この人がやってることは信頼できる。というやつを増やす。

新聞だと、自分の興味に対してすごくおおざっぱなことしか書いてないなーとかんじてしまう。いまはいろいろ細分化しているので。「マスメディア」なのだから細かい興味にすべて細かく対応する情報流すのは、そもそも無理か。ただし「今日の日経新聞にはこんな記事がありましたねえ」て会話がビジネス上必要になる場面がまだまだあるから、廃れるわけではないと思う。日経なんてしらねーよとは、まだなかなか言えないと思う。いやだなあ。

活版印刷ができて一番変わったのは物流システムという話が面白かった。以前は写本。以後は印刷で大量に出回る。昔は読みたければ、少数しかない写本をもとめて修道院とかに旅をした。15C以後は活字の本となったイスラムの知が流入し再発見された。それでルネサンス起きた。少数しかない聖書を読むことができた聖職者が神の言葉を民衆に伝える役割を独占していた。が聖書みんな読めるようになって、教会が中抜きされる事態が起きた。そっから宗教改革起きた。

やること:

自分に入ってくる情報の流れをよいかんじに整理、限定する。

それで何を考えたのか、アウトプットする。

自分に入ってくる情報の流れをよいかんじに整理、限定する。

それで何を考えたのか、アウトプットする。

以上です

2010-05-21

ジョブスの古い本をよんだらすごくおもしろかった

経営コンサルタントの三枝匡さんの本に、ロジックだけじゃない熱い人物が組織を引っ張っていくめっちゃおもしろい小説ふうのやつがあります。さいきんその「熱い」ってのの理解が、ひとつ深まったような気がしています。

1年間おせわになった上司をみていて、チームを本当の意味で引っ張っていけるのは異常に「執念深い人」なのではないかと感じるようになってきていました。

そんな折、偶然手に入れてなんとなくよんでたこの古本

がじつは「「はんぱなく執念深い人の非常に極端な例」をエピソード付きで紹介する本」であったのでした。いろいろと偶然が重なります。

コンサルティングって4つぐらいの段階があるのかなとおもっています。

(現状把握・導入準備・実行・定着) 今週から3番目をやるチームにいきます。

むかし、コンサルタントから「コンサル自身は実行者ではないんだなって感じることがある、あと会社の本当に深い部分にまでアクセスすることができないこともある」と言われたことがあります。それを聞いてなんとなく事業会社で働こうかなとおもいました。

それでいま少人数の実行する当事者になれるのは、非常に武者震い的なものを感じます。もしかしたらすごく恵まれた環境なのかもしれません。

なにかを実行をしていくにあたっては、一番重要なのは「執念」という粘着質の言葉であるといまおもっています。自分の状態ふくめ、現状には満足できていません。ブルーハーブはまだ、聞いています。

バスの中でなくしてしまった三枝さんの本をまた買ってこようとおもいます。

できたらみんなと会って話して、棚卸し作業をもっとすすめたいです。

2010-03-15

ともだちが雑誌で大紹介されてるから告知しとくか

つくばでイチゴ農家をしているこつじ君,わたしの大学の同級生です.つくばのライフスタイルを紹介する雑誌,『つくばスタイル』の新刊に彼がグラビアで載っているので,みてください.みろ! まあ関西ではうってないだろうけども. vol.4のとき,カメラアシスタントのバイトの話が入ってきて,明和電気社長と一緒に筑波山に登ったり,二人で話をさせてもらったりしたこともあります.なつかしい.

http://www.sideriver.com/ec/products/detail.php?product_id=13797

イチゴ狩りもやっています.今週末いこうかなーとおもってます.これ,いったほうがいいですよ.このイチゴが植えられている部分を作るとき,土をはこびまくったのが,もう2年前になるのか.こんどから職歴には「学生時代からベンチャー農家にて新規事業立ち上げに関わる(ビニールハウス立ち上げ)」とかかこう.うそ.

http://tsukubanefarm.jugem.jp/

てことで!

http://www.sideriver.com/ec/products/detail.php?product_id=13797

イチゴ狩りもやっています.今週末いこうかなーとおもってます.これ,いったほうがいいですよ.このイチゴが植えられている部分を作るとき,土をはこびまくったのが,もう2年前になるのか.こんどから職歴には「学生時代からベンチャー農家にて新規事業立ち上げに関わる(ビニールハウス立ち上げ)」とかかこう.うそ.

http://tsukubanefarm.jugem.jp/

てことで!

2010-03-03

すこしまえまでジャズのバンドやってた音をはっただけです

このページがあるのわすれていたので貼ります.とりきめをあまりしないでやってるのですが,じこまんですがいろいろたのしくできていたかなー.2曲めは7分40ぐらいで,もうここでおわりですとドラムがやったら,無視してサックスがぶりぶりしはじめて,おおっととと一瞬できょくにもどる,その間コンマ5秒ぐらい?なのに時間をめっちゃ長く感じる.そういうのができた時楽しいです.3曲めはむだに感動的になっております. おとでかくしてきいてみてね.

しこうが毎日グラスパーをコピーしているから,わたしもすこしずつ好きなヒップホップのベースラインを身につけていくぞ!とおもいました.ジャズとヒップホップがすきなのです. 何事も継続は力なりっておもうんですよ.

しこうが毎日グラスパーをコピーしているから,わたしもすこしずつ好きなヒップホップのベースラインを身につけていくぞ!とおもいました.ジャズとヒップホップがすきなのです. 何事も継続は力なりっておもうんですよ.

2010-02-22

写真を3まい貼っただけです

フレーム細タイヤ細・シフトレバーがフレームしたのとこについてる・古いけどまあまあ速い・せいぜい¥10000位・を満たすチャリないものか…となやみくるしんでいたらいたらすぐ近くにあったっ

JAPONICAってレコやでマイケルのポスターかったとき,店の兄ちゃんがなかなかいいひとだった.だからmuro とmitsu the beatsのCDをここからかってみた.この一連の流れで,アマゾン様とitunes music storeにはない要素ってなに?

DJ SHINYAてなまえでON-PA!てやつでていて,つくばの輩(1. 2.)ともつながりそうだ.mixきける.これはすきな音楽いっしょだな.歳同じらしいからこんどみにいってみよう.

以上っす

JAPONICAってレコやでマイケルのポスターかったとき,店の兄ちゃんがなかなかいいひとだった.だからmuro とmitsu the beatsのCDをここからかってみた.この一連の流れで,アマゾン様とitunes music storeにはない要素ってなに?

DJ SHINYAてなまえでON-PA!てやつでていて,つくばの輩(1. 2.)ともつながりそうだ.mixきける.これはすきな音楽いっしょだな.歳同じらしいからこんどみにいってみよう.

以上っす

2010-02-15

さいきん読んだ本のimageをはりつけただけです

本もっとよみたいから,もっと安ければいいのに.

それにつきます.安ければ2冊買えるのです.

電子書籍が世間をにぎわせるけれど僕らはあえて「本」にこだわるというのは…

あまりそういう姿勢には賛成できないな,

よくみるブログに紹介されてた図書館の問題てやつに共感するので,完全に反対じゃないけど.

2010-02-07

ミュウミュウを着た悪魔 をひさしぶりに思い出した

ちょっと前にmax tundraというひとが水戸にきますてしらせがあったのですけど これ日本招聘と企画をやっていたのが 「ヒゲの未亡人」だといま知って衝撃をうけています あのヒゲみぼが!

ヒゲの未亡人 略してヒゲみぼをみたのは2007年暮れのことでしたが プロの芸とはこういうもんだ!をみせつけられ いつも下北駅前で漫画をよんでくれる東方力丸なみにお腹いたくなって帰った思い出があります (やつの珍遊記もおもしろい…)

動画ではなかなかつたわらないけど いちおうはっときます この芸に入る前にいろいろテクを駆使した芸と話芸とがあって (ミュウミュウを着た悪魔 等) 下地がだいぶできたところでここになだれ込む感じ 生でみたらまじ ぜったいしにますよ

http://www.youtube.com/watch?v=hgmJmQCZLOk

ヒゲの未亡人 略してヒゲみぼをみたのは2007年暮れのことでしたが プロの芸とはこういうもんだ!をみせつけられ いつも下北駅前で漫画をよんでくれる東方力丸なみにお腹いたくなって帰った思い出があります (やつの珍遊記もおもしろい…)

動画ではなかなかつたわらないけど いちおうはっときます この芸に入る前にいろいろテクを駆使した芸と話芸とがあって (ミュウミュウを着た悪魔 等) 下地がだいぶできたところでここになだれ込む感じ 生でみたらまじ ぜったいしにますよ

http://www.youtube.com/watch?v=hgmJmQCZLOk

2010-02-02

New York Times よむのに10回目からお金とられるのやだなー

New York Timesが課金を始めた それは前にフレッドウィルソンがいってたFinancial Timesとおなじように 月10回目からはお金とるというやりかただった

最初から有料コンテンツ 無料コンテンツをわけてしまうより 最初の10回どんなよいコンテンツもただでみれる方が トラフィックが稼げる したがって「記事おもしろいな 10回以上きてもよいな 」ておもってくれるひとがでてくる確率もあがる という理由で フレッドはこれがいいとおもうんすよ といっている

10回以内ですべての情報しいれようと思ってしまうのですが それは少数派なんですかね 今の若い方々はもうリンクからリンクへと飛び歩くのが普通であって タダじゃなければタダのところへいって さくっと情報の断片を集めてきてだいたいわかったしそれで満足 新聞程度の情報ならそれでおわりのきがするのです

ウェブには様々なおもしろい情報があるので 新聞の情報がもじどおり新聞で一番おもしろいわけではなくなてしまって その結果 みにくるひとへって広告が離れていく問題あって だから課金の仕組みてのはわかるんすけど 課金したら読者は他のとこにいき けっかとして広告収入も減る てなってしまうのではないのかな

やたらにきにしてますが NYTに毎週アートのコラムをかいてるロバータスミスていうひとの記事よみたいなーと思っているのです 「NYTのあのコラムにとりあげられた」てのは今はけっこうな事のようで アートの商売かかわってるひとはそういうのもみていろいろ判断するんだとおもうんです でも100万人くらいは定期購読でよんでるみたいだから そこにのったってのが価値あると判断されるような状況は まだ変わらないか

最初から有料コンテンツ 無料コンテンツをわけてしまうより 最初の10回どんなよいコンテンツもただでみれる方が トラフィックが稼げる したがって「記事おもしろいな 10回以上きてもよいな 」ておもってくれるひとがでてくる確率もあがる という理由で フレッドはこれがいいとおもうんすよ といっている

10回以内ですべての情報しいれようと思ってしまうのですが それは少数派なんですかね 今の若い方々はもうリンクからリンクへと飛び歩くのが普通であって タダじゃなければタダのところへいって さくっと情報の断片を集めてきてだいたいわかったしそれで満足 新聞程度の情報ならそれでおわりのきがするのです

ウェブには様々なおもしろい情報があるので 新聞の情報がもじどおり新聞で一番おもしろいわけではなくなてしまって その結果 みにくるひとへって広告が離れていく問題あって だから課金の仕組みてのはわかるんすけど 課金したら読者は他のとこにいき けっかとして広告収入も減る てなってしまうのではないのかな

やたらにきにしてますが NYTに毎週アートのコラムをかいてるロバータスミスていうひとの記事よみたいなーと思っているのです 「NYTのあのコラムにとりあげられた」てのは今はけっこうな事のようで アートの商売かかわってるひとはそういうのもみていろいろ判断するんだとおもうんです でも100万人くらいは定期購読でよんでるみたいだから そこにのったってのが価値あると判断されるような状況は まだ変わらないか

2010-01-30

さいきんなんだか中目黒薬局です

高校生のころ 若者の街 原宿のX LARGEにはじめていった はじの方に X LARGEではない青Tシャツが売っており 「中目黒薬局」 とかいてある

なぜ 薬局のTシャツが… かなり気になったが お金がないのでかわなかった レジ横に 「TIGHT」という文字がめっちゃかっこよく ぐねぐねになったフライヤがおいてあり それだけとって帰った えん突つ とDJ YASはしっていたから

たしかそのときKAZE MAGAZINE 2みて ほんきでビビった よのなかにこんな本あんのか ってかんじ それが水戸芸の展示までつづく

大学に入ったらジャズベースをやっていたけど BLUEHERBのDVDみてからHIPHOPまた 聞きはじめた そのころには中目黒薬局は薬局じゃなくて あとヒップホップでFAT というのは 同じ音のPHATをそうかいてるのであって PRETTY HOT AND TIGHT なのだよ ということもわかった soramiroはKAMIが代々木公園のトイレの裏に描いた あの絵だね! とかさ

これ そのときみていたTIGHT のロゴと YOUTHEROCK TWIGGY RINOとQS仲よさそうに写ってる写真 ちょう最高 まだフライヤとってある

http://www.nakameguro.com/about/aboutnmyk/aboutnmyk.html

これ 前半日本語 後半アメリカのMIX リンクでなしにFLASH のやつは45分くらいきけるまじなける! 日本語ラップさいこう

http://djquietstorm.wordpress.com/2009/11/15/new-dj-quietstorm-tougher-mix/

さいごから2番目のEl Michels Affairてバンド ウータンの1stを全部生演奏でやってるアルバムだしてんだけど よくある系の音ではなくてとてもよい このアルバムみんな もってないでしょ

いまでも日比谷線のると金髪ドレッドいないか つい探している 夏はTシャツかう

なぜ 薬局のTシャツが… かなり気になったが お金がないのでかわなかった レジ横に 「TIGHT」という文字がめっちゃかっこよく ぐねぐねになったフライヤがおいてあり それだけとって帰った えん突つ とDJ YASはしっていたから

たしかそのときKAZE MAGAZINE 2みて ほんきでビビった よのなかにこんな本あんのか ってかんじ それが水戸芸の展示までつづく

大学に入ったらジャズベースをやっていたけど BLUEHERBのDVDみてからHIPHOPまた 聞きはじめた そのころには中目黒薬局は薬局じゃなくて あとヒップホップでFAT というのは 同じ音のPHATをそうかいてるのであって PRETTY HOT AND TIGHT なのだよ ということもわかった soramiroはKAMIが代々木公園のトイレの裏に描いた あの絵だね! とかさ

これ そのときみていたTIGHT のロゴと YOUTHEROCK TWIGGY RINOとQS仲よさそうに写ってる写真 ちょう最高 まだフライヤとってある

http://www.nakameguro.com/about/aboutnmyk/aboutnmyk.html

これ 前半日本語 後半アメリカのMIX リンクでなしにFLASH のやつは45分くらいきけるまじなける! 日本語ラップさいこう

http://djquietstorm.wordpress.com/2009/11/15/new-dj-quietstorm-tougher-mix/

さいごから2番目のEl Michels Affairてバンド ウータンの1stを全部生演奏でやってるアルバムだしてんだけど よくある系の音ではなくてとてもよい このアルバムみんな もってないでしょ

いまでも日比谷線のると金髪ドレッドいないか つい探している 夏はTシャツかう

2010-01-25

「定期借地」ってけっこういいシステムだ とおもった

古本屋で100えんのCASAブルータスをよんでいたら 「都内で憧れのケーススタディハウスにすむ」みたい広告があった てのは「定期借地」というのがありまして…という なんかなじみのある地名が冠されています

そのあと もうすぐ休刊してしまうforesightという雑誌をよんでいたら フランス大使館新築のはなしがでていて タダで新しい大使館をたてた それは定期借地をつかって! というので いっきに興味でました

旧フランス大使館の土地は 徳川家→日本国→フランス でいまフランスがもっているのだけど 「その一部を野村とかでつくってる組織に定期借地して 野村などはそこに50年までで更新できないマンションを建てる よってふつうよりは安いし広尾のいい感じのとこなので すぐ売り切れますよ そのかわり 新大使館タダでたててくれ」という契約が成立したらしい あついっすね

そういえばそんなのたてるって看板出てたなー というのは壊される旧大使館でNo Man's Landていうとても良いアートのイベントやっているからで これいいですよ 建物格好いいし 内部の家電がウェスチングハウスであったり萌えます 館内フランス人の作品でガッチリうまっている感じです タダだし 大友さんライブしたりしますし

その大友さんは最近京都によくきます without recordsの展示もやってるし KIKOEて映画もあるし 昨日は1000えんでライブするというのでいってみました

キリイシさんてしらなかったんですが フアナモリーナを世界で最初に評論した人っていってました こんど大木さんにきいてみよう ほかに 山本精一 JOJO広重 bikkeがでてきて最後に一緒にやってました 大友さんまじで歌ヘタだったな〜 だいぶ豪華で 楽しみました

ともだちのブログで住むところかえたら人もかわる とありましたが 引っ越しをしてみて 確かに生活がぐっとかわってきている気がします

2009-12-08

Graffiti Research Lab in Kyotoていうやつにいってみました

twitterでレポートをしてましたが 11月の前半は Graffiti Research Lab in Kyoto(GRL)というのにいってみました

GRLはEvan とJamesていうアメリカ人ユニットで プロジェクターの光を投影したブツに直接レーザーポインタをあてて字が書けるLASER TAGというものを開発し世界各地の街に ふつうできないようなとこにボムっていく 半身不随になったグラフィティライターのため 目を動かしてtagを描くeye writerというものを開発する などをしています 世界中の街でそこにいる人と一緒に行動をおこしていて GRL crewも世界中にいます

「知的vandalizm」なところがかっこいいとおもって いってみることにしました やったのは 街にフツーにあるものに「system」的な何かを読み取り それを盗んで 逆手にとったり 意味をよみかえたりして 何かを発しよう という5日間のワークショップ(outputです 1. 2. ほかに悪ふざけもしてます3.)

うえの1.の文字 京都市役所前の道路沿いにあるこの光から どんなこんな意味をこめてどんな文字を浮かび上がらせる?というお題 自分は「睡眠は死のいとこ」を提案して GRLの2人はアイデア気に入ってくれてました

NIPPSによるNAS のNY state of mindの引用の直訳だけど もとはアフリカのことわざだよって教えてくれました 横浜国際映像祭CREAMに出展したときは BGMをWu-tang clanのCREAM(Cash Rules Everything Around Me)にしてたし いちいちかっこいい

写真はある夜 京都の真ん中 三条に繰り出してLASER TAGで描いたやつ hiphop爆音でならせるチャリで集団移動 まじたまんねーーー graffitiのひとcontact gonzoのメンバー 京都付近のなんかしている方々が夜うろつきはじめる雰囲気 こういうのが好きです

最初はtaggingしてんだけど 途中から 「俺こっちにアメリカ描くから おまえらそっちに日本描いて!」になったり しかも下手っていう アメリカ人最高っす

アート的なことをどうやってお金にしてるか てのはいつも気になりますが JamesはNASAにつとめていた……!!! killllllin'!!!!!!!!! もうそれ以上は愚問でした 自分の作ってる火星探査機や国防システムがアメリカという国のとてもくそなことにつかわれてる…てことがつまんなくて 飛び出した と言ってました もう片方のEvanはアートスクール入りなおしてtaggingのことやってたっていってます(そのビデオ)

「一流の人が高度な技術力を駆使してまじめにふざけをしている」 というのがまじ最高です そう 一流は最高 そういうのを間近で見れて 話を聞けて かかわれたのはとても良かったです 名前をhttp://fffff.at/ にクレジットしてくれるらしい やった!

GRLのホームページでいろいろのぞいてみてください

GRL in kyoto のページ

2009-11-24

いきなりですがfreemiumに興味をもちました

先週は関連部門すべて集合し連続で討議をしていました 私は事務局で一週間泊まりで出張していました 今年度はこうした仕事が増えそうです 以下 毎夜ねる前にまとめたいと思ったままだったことです

クリスアンダーソンの本「FREE」で有名になったfreemiumという言葉をしったのは その言葉をつくったといわれているVCフレッドウィルソンのブログの翻訳です この「合同会社翻訳オフィス駒田」はアメリカのαブロガーの翻訳をよませてくれるブログ このポストでフレッドは「フリーで広告に支えられたメディアがインターネットではもっともうまく機能するということ」と言い freemiumビジネスの最もうまくいっている例としてfacebookをあげています

また ほかのポストで述べているのは無料から有料への移行のしかたとして 有料コンテンツ/無料コンテンツとわけるのではなくて FTがやってるみたいに月10回目からは有料ってしたらいいという考え へええ

さいきんMSをやめてGoogleにうつったDon Dodgeのポストなど アメリカのITのことその中心にいる人の声が なんかITっていいね!と思えるような視点でとてもよくフォローされている翻訳ブログだと感じていて 立ち上がった時からずっとよんでます

あとfreemiumで最近印象に残ったのは 「1.2.WSJのマードックがGoogleに対してインデクシングを禁止して BingとGoogleを競わせる とおもいきやそんなことは頭になく てか3.Googleと敵対したらトラフィックの3割を失ってしまう そのことも 頭にないのかな!?」 という記事(Ref. 1.2.3.) 「フリーで広告に支えられたメディア」という前提は たとえ業界人でもおじいちゃん世代だと意外に理解されていないのかしら

IT サービスのことしか頭になかったけど 「日本マクドナルドの「コーヒー無料」もfreemiumだ」というのはなるほど!と思いました つまり「コストゼロに近いものを大量にばらまいて 有料のポテト買ってくれる人が数%いたらそれでぜんぜんペイする」というサービスをさしてます(私はタダのコーヒー4つのみ頼んで談笑して帰りましたが)

現状自分が働いている会社でこのようなサービス展開することは不可能ですが なんかおもしろいのでインプット続けていきたいと思います

twitterをやっていればfreemiumjpをfollowしてみてください

http://twitter.com/freemiumjp

もし興味あれば上記リンクをまとめてあるので参照してください

ほんとはもっと勉強して意見などをのべブログを自前のメディア化していきたいですが この程度にとどまります

クリスアンダーソンの本「FREE」で有名になったfreemiumという言葉をしったのは その言葉をつくったといわれているVCフレッドウィルソンのブログの翻訳です この「合同会社翻訳オフィス駒田」はアメリカのαブロガーの翻訳をよませてくれるブログ このポストでフレッドは「フリーで広告に支えられたメディアがインターネットではもっともうまく機能するということ」と言い freemiumビジネスの最もうまくいっている例としてfacebookをあげています

また ほかのポストで述べているのは無料から有料への移行のしかたとして 有料コンテンツ/無料コンテンツとわけるのではなくて FTがやってるみたいに月10回目からは有料ってしたらいいという考え へええ

さいきんMSをやめてGoogleにうつったDon Dodgeのポストなど アメリカのITのことその中心にいる人の声が なんかITっていいね!と思えるような視点でとてもよくフォローされている翻訳ブログだと感じていて 立ち上がった時からずっとよんでます

あとfreemiumで最近印象に残ったのは 「1.2.WSJのマードックがGoogleに対してインデクシングを禁止して BingとGoogleを競わせる とおもいきやそんなことは頭になく てか3.Googleと敵対したらトラフィックの3割を失ってしまう そのことも 頭にないのかな!?」 という記事(Ref. 1.2.3.) 「フリーで広告に支えられたメディア」という前提は たとえ業界人でもおじいちゃん世代だと意外に理解されていないのかしら

IT サービスのことしか頭になかったけど 「日本マクドナルドの「コーヒー無料」もfreemiumだ」というのはなるほど!と思いました つまり「コストゼロに近いものを大量にばらまいて 有料のポテト買ってくれる人が数%いたらそれでぜんぜんペイする」というサービスをさしてます(私はタダのコーヒー4つのみ頼んで談笑して帰りましたが)

現状自分が働いている会社でこのようなサービス展開することは不可能ですが なんかおもしろいのでインプット続けていきたいと思います

twitterをやっていればfreemiumjpをfollowしてみてください

http://twitter.com/freemiumjp

もし興味あれば上記リンクをまとめてあるので参照してください

ほんとはもっと勉強して意見などをのべブログを自前のメディア化していきたいですが この程度にとどまります

2009-11-11

アマゾンのベゾスのはなしをよんだ

アゴラっていうブログの池田信夫の記事でみたアマゾンのベゾスの話

In Frankfurt one Friday 18 months ago (Carnegie's tome is still wildly popular in Germany), I had lunch with Amazon.com founder Jeff Bezos. I asked him how he came to quit a successful Wall Street career in mid-1994 to found a highly risky venture like Amazon.com. Bezos said that when he tried to quit, his boss, hedge-fund legend D.H. Shaw, tried to talk him out of it. Bezos agreed to go home and think the decision over one more time. And to do so, he said, he had to come up with a formula for analyzing the choice before him.

"I developed a theory I call, 'Regret minimization,'" Bezos told me. "I asked myself, 'When I'm 80 years old and look back on this, will I regret having given up an almost certain multimillion-dollar bonus to go out and start my own company?'"

"Of course you would," was my own reply. "Who wouldn't regret losing millions of dollars?"

But Bezos saw things differently. "Of course I wouldn't," he responded. "At age 80, I doubt if I will even remember the bonus. But if I had passed up the chance to participate in a historic opportunity like the development of the World Wide Web, I would have regretted it for the rest of my life. When I applied the theory of regret minimization to the situation, my choice was clear."

やらなかったことを後悔するのは最悪だ 前にも書いたけど仕事と仕事いがいのやりたいこと全部やろう いまラインに課長とおれしかいない だから色々あって面白いし ほかの会社でいいかんじでやってる友だちとかみたら このぐらいでべつに普通じゃないかなとおもう 仕事終わってGraffiti Research Lab in Kyotoてのに参加もできててまた別でまとめを書きたいとおもう あと 例えば引越しをするというとお金なくなっちゃうねとか言われるが bezosがここで'regret minimize'と言ってるののどこに基準をおいてregret minimizeするかだとおもう 短期的にminimizeするなら格安でdoor to door 5分で友だちも沢山いるとこにいたほうがよい でも長期的にminimizeするならちがうとおもったし 仕事自体もちがうんだろうとおもった 別にビジョンがあるわけではないし むしろそれは毒なきがする よくわかんねー熱みたいのにうかされて 中二よばわり上等ってかんじで (例えば建築家の石山修武をみよ)

In Frankfurt one Friday 18 months ago (Carnegie's tome is still wildly popular in Germany), I had lunch with Amazon.com founder Jeff Bezos. I asked him how he came to quit a successful Wall Street career in mid-1994 to found a highly risky venture like Amazon.com. Bezos said that when he tried to quit, his boss, hedge-fund legend D.H. Shaw, tried to talk him out of it. Bezos agreed to go home and think the decision over one more time. And to do so, he said, he had to come up with a formula for analyzing the choice before him.

"I developed a theory I call, 'Regret minimization,'" Bezos told me. "I asked myself, 'When I'm 80 years old and look back on this, will I regret having given up an almost certain multimillion-dollar bonus to go out and start my own company?'"

"Of course you would," was my own reply. "Who wouldn't regret losing millions of dollars?"

But Bezos saw things differently. "Of course I wouldn't," he responded. "At age 80, I doubt if I will even remember the bonus. But if I had passed up the chance to participate in a historic opportunity like the development of the World Wide Web, I would have regretted it for the rest of my life. When I applied the theory of regret minimization to the situation, my choice was clear."

やらなかったことを後悔するのは最悪だ 前にも書いたけど仕事と仕事いがいのやりたいこと全部やろう いまラインに課長とおれしかいない だから色々あって面白いし ほかの会社でいいかんじでやってる友だちとかみたら このぐらいでべつに普通じゃないかなとおもう 仕事終わってGraffiti Research Lab in Kyotoてのに参加もできててまた別でまとめを書きたいとおもう あと 例えば引越しをするというとお金なくなっちゃうねとか言われるが bezosがここで'regret minimize'と言ってるののどこに基準をおいてregret minimizeするかだとおもう 短期的にminimizeするなら格安でdoor to door 5分で友だちも沢山いるとこにいたほうがよい でも長期的にminimizeするならちがうとおもったし 仕事自体もちがうんだろうとおもった 別にビジョンがあるわけではないし むしろそれは毒なきがする よくわかんねー熱みたいのにうかされて 中二よばわり上等ってかんじで (例えば建築家の石山修武をみよ)

2009-10-28

10-11月あそびの計画

きむらとしろうじんじん という陶芸家のやっている野点というのにいって絵付けをして 焼いてもらった じんじんさんは格好良かった かなり色いい感じにでた 皆もぜひ行ってください 28才からずっと野点やっている

あと11月前半はGraffiti Research Labというのに行ってみようと思ってる これはきにしているcontact gonzoやNAZEていう茨城のライターもいる 知的vandalism塾というかんじ 京都に入り込めそう あと夜行性の色んな人に会えそうな気がするし 「message」「野宿野郎」とか売る移動式本屋not pillar books?これいまつくばでおなじことしてるじゃんとかあって いまいかなきゃ 後半は金沢にOlafur Eliasson というデンマーク人の展示の初日にいこうとしている 美術など興味もってみはじめたころ原美術館にきて 凄かった 12月の頭はパーティにいく 選曲をやるのでこれがんばろう あとこんどハマケン&在日ファンクをみる あそびの計画どんどん立てます

2009-10-16

グラスパーすきになるベースになったHIPHOP

のみ会の話のつづきをblogでする すきな音楽の話をジャズけんの先輩後輩とするのはかなりテンションあがる瞬間なのですが ピアノでRobert GlasperとドラムでChris Daveというのがいて すきな人たちで固まってきっかけなにって話このまえしました てわけでこの話興味あったらうえからふたつぐらいきいてみて

Flying Lotus - Breathe.Something/Stellar STar

DJ Krush - Road To Nowhere

Flying Lotus - Comet Course

DJ Krush - Nosferatu (with Mr. Lif)

Flying Lotus - Riot

つまり西海岸的近年HIPHOPのドラムちょっとおくれてる感じやキックスネア複雑に組んだりおもくるしーかったりする雰囲気 絶妙にうしろーーにのっかってるラップ TBHの2ndのshine on you crazy diamondなどをこのんできいていたところ こういうのを人力でたたきだすドラムとかMos Defとバンドまでやっちゃってるジャズの人たちがいることをしり ポルナレフみたいきもちなってしまった てかんじっすきいたことなければ じぶんがしこうにおしえてもらってとてもすきな ライブの雰囲気が最高な以下のやつをみてください

Mos Def & The Robert Glasper Experiment Stakes Is High

HIPHOPすきな人が集合して 誰かの提案にたいしアメーバ的にいろいろ展開していってしまうようなジャズできたらいいなーーってのはたしかにあるなー ジャジーヒプホプにとどまらない音楽

ほかにもいろいろあるけどきりないので 以上です

みんながなんて言ってたかほとんどわすれましたが こういう話はたのしいですね

2009-10-04

大竹伸朗の本を連続でよんだ

papyrus 東信というI♡湯に大量植栽した花屋と対談

ぼくのしょうらいのゆめ

よんだ よみなおした

なんかいてもたってもいられねえ チャリで宇和島まで会いにきた15歳の男子の話 自分は池田亮司のライブ会場で大竹伸朗にあったとき なんでサインもらわなかったんだ!

なんか これはできる これはむりそう ということ無意識のうちに四角い枠をもうけているかんじ いや それじつは無いっすよ 心の師 まず京都に引っ越そう

いまのONJO最後というコンサートをみにいった

現ONJOラストをみてきました 場所は京都芸術センターという古い小学校をそういう系の場所にした所 狭い校庭のフェンスと木にぐっとくる 客は円形に配置されたミュージシャンに囲まれて床に座って聞く 水谷さんのめっちゃ近くに座る 同郷のカヒミカリィは身重 そして美人 サチコMはじめてみた 石川高って女だと思ってた 笙やってみたい ほしい 60分の即興のなかに2曲ほどがつながっている演奏 弓を駒にあててギリギリやっていると黒い弓の毛がそっこーでブチブチに切れまくる それをむしる かっこうよすぎる バラード ONJOのバラードは水谷さんがアレンジメントをしていて とても好きだ 音に埋まりながら来週自分も演奏するんだということを思って 自分のすきな2日目19時ぐらいの現場の雰囲気とか 夜のこととかいろいろ浮かんできた 手に汗にぎる これはやっぱ特別なものだジャズの演奏というのは どう楽しもうフルハウス 終止ふざけよう夜遅くまで飲んで話そう ジャズはほんとにいいなあー

ONJOという名前でいろいろやってきましたが 最後の最後は全然ジャズじゃない曲やります といって でも close to you をやった 繊細でとてもよかった ベース バッキング最高だった さいきんビセンテアーチャーとかデリクホッジばかりきいていたけれど すこし音大きくなってきて ドラムとベースがよい感じになって 静かに終わった 最後に立ち会うってのはなんか特別な よい気分であった

ONJOをはじめてきいたときのことは覚えてる 先輩の軽自動車の中で夜 しぬほど爆音でユリイカをきいた それから特別な存在だ ずっと大好きだ そして自分達でユリイカを演奏したこともあって 今日おわりを見て 今度はまた先輩たちと演奏できる

2009-09-09

話をきいたり仕事では会議を開催したりしている

常務のお話をきく機会があった いま普段週末とかどんな生活を送っているかという具体的な話だった

仕事が加速度的に忙しくなる中で 自分の時間をつくることを強く意識し続けるように この時間は自分のコレのためにつかう と決心するように 積極的につくりだす努力をするように 意外にもそういう話

家族に愛を伝えるまた感じることも 忙しくなるとどんどん難しくなる 自分で決心して行動を選びとる 自分から深く関わろうとする 自分はこうしてる 家族の愛に恵まれている 家族が一番でありだからこそ支えるために仕事をしぬほど妥協なくやることができる

愛っすか…とか思う が本当にいつも考えてることを喋っている感じがした

---------

以前 「仕事とプライベート分ける?」という質問されたことがある その人は分けない と言っていた 自分の時間 というが仕事が一番おもしろかったら 仕事=プライベートであり意識してそれを作り出す必要はないのだろうか? そうかもしれない(企業人でもそうだが たとえば知っている哲学の研究者の生活を思い出してみる) ただし自分は仕事がいまよりもっとエキサイティングになっていっても 他にこれやりたいなーというのがあって これは消えないだろうとおもうのだけど 消えるのだろうか 常に知的なエキサイティングさを求めているのは基本あって いままで考えていたものが何らか じつはこんなところでつながっているという事が深く実感できたら 消えるのではなく一段階上の状態に行く気がする

---------

仕事につく前こうしてやろうああしてやろうと思ってたこと 姿勢的なもの どーなのかちょっと振り返りたい 自分から他人に深く関わろうとする てことはもちろん仕事にもつながるよということで話してくれていたのだけど しかし現状 一瞬の躊躇 新人だからここまででいいやな感じ ある気がする 受け答えの声が小さいような気がする 何してる もっととっこめよお前

--------

今日はその方に仕事でお会いした 自分の与えられたとこ以上に深く関わろうとしてたんか少なくとも姿勢としておれは ちょっと今日一日反省したい

-----------

ドイツの就職事情の記事を読んだら 「新卒採用」ってのはそもそもないらしく職を見つけるのはいろいろと大変で そのぶん就いた後に 会社が倒産しようが職がなくなろうが揺るがないもの=家族友人地域とか自分の中で価値が変わらないものを充実させようとし始める 書いてあった これはただの受け売り

-----------

とりあえず 常務の姿勢を一言でいうと「睡眠は死のいとこ」であり うまく肚に落ちた気がする

まとまってませんが 以上ですー

仕事が加速度的に忙しくなる中で 自分の時間をつくることを強く意識し続けるように この時間は自分のコレのためにつかう と決心するように 積極的につくりだす努力をするように 意外にもそういう話

家族に愛を伝えるまた感じることも 忙しくなるとどんどん難しくなる 自分で決心して行動を選びとる 自分から深く関わろうとする 自分はこうしてる 家族の愛に恵まれている 家族が一番でありだからこそ支えるために仕事をしぬほど妥協なくやることができる

愛っすか…とか思う が本当にいつも考えてることを喋っている感じがした

---------

以前 「仕事とプライベート分ける?」という質問されたことがある その人は分けない と言っていた 自分の時間 というが仕事が一番おもしろかったら 仕事=プライベートであり意識してそれを作り出す必要はないのだろうか? そうかもしれない(企業人でもそうだが たとえば知っている哲学の研究者の生活を思い出してみる) ただし自分は仕事がいまよりもっとエキサイティングになっていっても 他にこれやりたいなーというのがあって これは消えないだろうとおもうのだけど 消えるのだろうか 常に知的なエキサイティングさを求めているのは基本あって いままで考えていたものが何らか じつはこんなところでつながっているという事が深く実感できたら 消えるのではなく一段階上の状態に行く気がする

---------

仕事につく前こうしてやろうああしてやろうと思ってたこと 姿勢的なもの どーなのかちょっと振り返りたい 自分から他人に深く関わろうとする てことはもちろん仕事にもつながるよということで話してくれていたのだけど しかし現状 一瞬の躊躇 新人だからここまででいいやな感じ ある気がする 受け答えの声が小さいような気がする 何してる もっととっこめよお前

--------

今日はその方に仕事でお会いした 自分の与えられたとこ以上に深く関わろうとしてたんか少なくとも姿勢としておれは ちょっと今日一日反省したい

-----------

ドイツの就職事情の記事を読んだら 「新卒採用」ってのはそもそもないらしく職を見つけるのはいろいろと大変で そのぶん就いた後に 会社が倒産しようが職がなくなろうが揺るがないもの=家族友人地域とか自分の中で価値が変わらないものを充実させようとし始める 書いてあった これはただの受け売り

-----------

とりあえず 常務の姿勢を一言でいうと「睡眠は死のいとこ」であり うまく肚に落ちた気がする

まとまってませんが 以上ですー

2009-09-07

8-9月のホリデーまとめ

Subscribe to:

Posts (Atom)